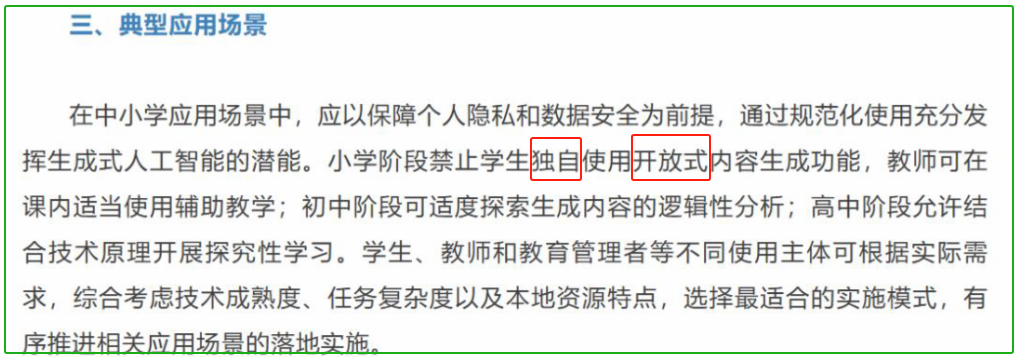

一、“独自”和“开放式”是什么意思?

要理解这句话,关键在于两个词:“独自”和“开放式”。我们先来逐一拆解。

1. 什么是“独自”?

“独自”指的是小学生在没有成年人监督或指导的情况下使用人工智能工具。为什么强调这一点?因为小学生好奇心强、自控力有限,可能会在无人监管的情况下误用人工智能,例如生成不适宜的内容(暴力、色情等)或用AI攻击他人。这就像菜刀,虽然是个好工具,但如果孩子在没有大人看护下随意挥舞,可能会造成危险。

因此,政策的核心是:小学生使用AI必须有成年人的指导,比如老师在课堂上的管理、家长在家里的协助。这种监督不仅是为了安全,也是为了引导孩子正确使用AI,让它成为学习和创造的帮手,而不是“惹祸”的工具。

2. 什么是“开放式”?

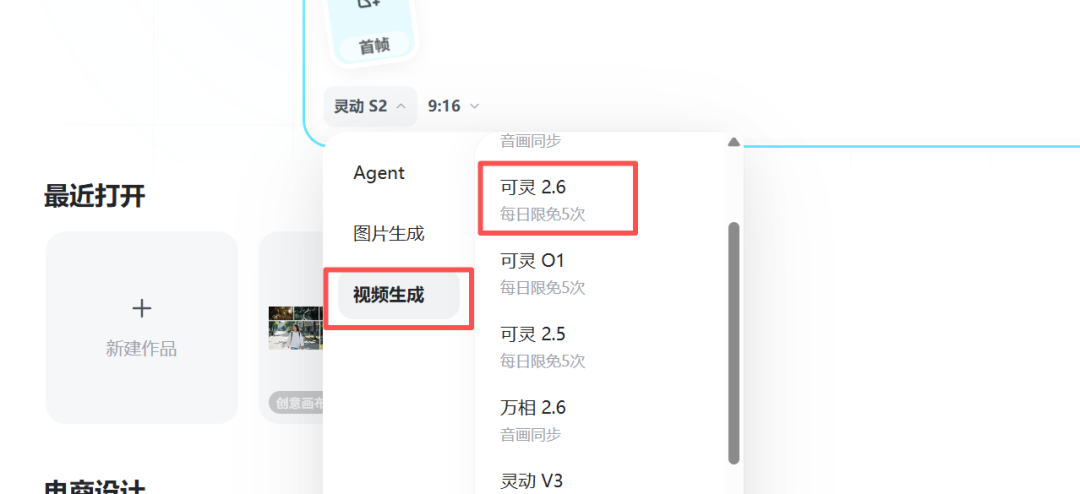

“开放式”指的是通用型大模型AI,比如能够生成文字、图片、视频等内容的AI工具。这类AI功能强大但内容不可控,可能生成不适合小学生的输出。相比之下,教育领域的垂直大模型(如国家智慧中小学平台的“小苗”或“学而19章”)是为教学场景量身定制的,内容更安全、更贴合教育需求。

简单来说,“开放式”AI就像一个无限大的图书馆,里面什么书都有;而教育垂直模型则是精心挑选的“儿童读物区”,更适合孩子使用。

3. “禁止”到底禁止了什么?

结合“独自”和“开放式”,这句话的意思是:小学生不能在没有成年人监督的情况下,独自使用通用型AI生成内容。但这并不意味着小学生完全不能接触AI!在特定场景下,开放式AI也是可以用的,只要有成年人的指导。

二、哪些场景下小学生可以使用AI?

政策并不是“一刀切”地禁止小学生使用AI,而是鼓励在安全、可控的环境下合理使用。以下是四种典型场景:

1. 课堂场景:老师全程指导

在课堂上,老师可以组织学生使用开放式AI完成教学任务。比如,语文课上让学生用AI生成一篇短文草稿,再由老师指导修改;或者在美术课上用AI生成创意图案,激发学生的想象力。由于有老师的监督和管理,这种场景下使用开放式AI是完全合规的。

2. 家庭作业:按老师要求使用

老师布置的课后作业或项目任务,可能要求学生使用AI完成特定目标。比如,科学课上要求学生用AI生成一个简单的实验报告模板,再根据实验数据填充内容。这种情况下,学生按照老师的设计和要求使用AI,不仅安全,还能提升学习效率。

3. 家长监督:在家里的探索

在家长的协助下,小学生也可以使用开放式AI完成创意任务。比如,家长陪同孩子用AI生成一幅画,或者一起用AI写一个童话故事。这种情况下,家长既能确保内容安全,又能引导孩子学会正确使用工具。

4.独自可以使用:教育专用AI

除了开放式AI,政策还鼓励使用教育领域的垂直大模型。这些大模型是有专业的语料库的,生成的内容是限定在一定范围内的。比如:

国家智慧中小学平台的“育小苗”、人民网的“自在”《国家智慧教育平台上的心理健康测试——人民网AI心理健康小助手“自在”使用简介》,“学而思九章”“云教AI”。还有学校和区域教育管理部门限定了语料库的专用AI平台。这些工具就像是为孩子量身定制的“安全游乐场”,家长和老师可以放心让孩子尝试。

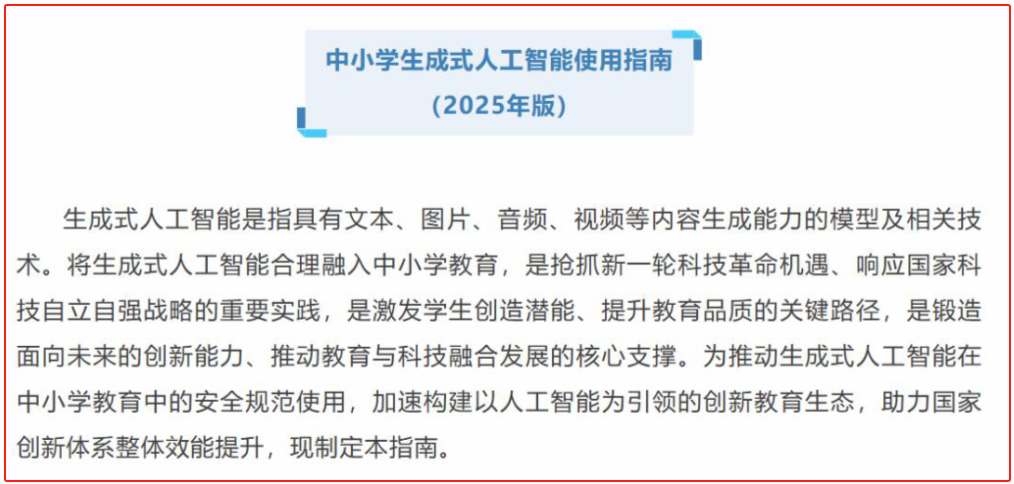

四、为什么会有这样的规定?

近年来,AI技术飞速发展,生成式AI的应用越来越广泛。然而,AI的强大也伴随着风险,尤其是对心智尚未成熟的小学生来说。一些平台为了确保安全,已经在用户协议中新增了“请确认是否年满18周岁”的提示。这反映了AI领域对伦理和安全的更高要求。

就像菜刀可以用来切菜,也可以造成伤害,AI也是一把“双刃剑”。政策的目标不是限制孩子接触AI,而是通过规范使用,保护孩子免受潜在风险,同时让他们学会用AI助力学习和成长。

五、家长和老师能做些什么?

-

了解AI工具:家长和老师可以多学习AI的基本知识,了解哪些工具适合孩子使用。

-

陪伴与引导:在使用AI时,陪在孩子身边,教他们如何输入合适的指令,避免生成不当内容。

-

鼓励正确使用:让孩子把AI当作学习和创作的助手,比如用AI辅助写作、绘画或解决问题,而不是单纯的“玩耍”工具。

《中小学生成式人工智能使用指南》不是要“禁止”小学生使用AI,而是希望通过成年人的指导和安全的工具,让孩子们在AI时代健康成长。AI是未来的重要工具,正确的使用方式能让它成为孩子学习的“超级助手”。

请大家不要为了流量,把禁止等字眼突出显示。老师们也不要有所顾忌,只要是您正确的指导下,孩子们都可以使用AI。