先介绍一下课标和小学教材有关分数的编排,然后在介绍分数工具的应用。

先介绍一下课标和小学教材有关分数的编排,然后在介绍分数工具的应用。

一、课标和小学教材有关分数的编排

一、课标和小学教材有关分数的编排

根据《义务教育数学课程标准(2022年版)》,小学阶段“分数”的教学内容和要求进行了系统化、结构化设计,遵循螺旋上升的原则,分布在不同的学段。以下是主要教材编排和教学要求的概要:

一、整体编排思路

-

循序渐进:从感性认识到理性理解,从直观操作到抽象运算。

-

分学段落实:

-

第一学段(1~2年级):铺垫“平均分”概念。

-

第二学段(3~4年级):初步认识分数及简单计算。

-

第三学段(5~6年级):深入理解分数意义、性质及四则运算。

-

注重数概念的一致性:强调分数是“数的扩充”,与整数、小数形成整体认知。

二、各学段具体内容与要求

1. 第一学段(1~2年级)

-

核心目标:为分数学习做铺垫。

-

内容要求:

-

通过分实物(如苹果、图形),理解“平均分”的概念。

-

不直接学习分数,但积累“整体—部分”的直观经验。

-

教学重点:操作活动中感受“均分”的公平性。

2. 第二学段(3~4年级)

-

核心目标:初步认识分数,理解简单分数运算。

-

内容要求:

-

同分母分数加减法(分母≤10)。

-

解决简单实际问题(如分蛋糕、图形涂色)。

-

同分母分数比较,或分子为1的异分母分数比较(如1/2 > 1/3)。

-

结合实物、图形理解几分之一、几分之几。

-

认识分数各部分名称(分子、分母、分数线)。

-

用分数表示“部分与整体的关系”或“具体的量”(如1/2米)。

-

分数的初步认识:

-

分数大小比较:

-

简单计算:

-

学业要求:

-

能读写分数,用分数描述生活情境。

-

能进行同分母分数加减法,并解释算理。

-

能比较同分母或分子为1的分数大小。

-

教学提示:

-

使用折纸、画图、数线等直观模型建立分数概念。

-

强调“单位‘1’”的多样性(一个物体、多个物体组成的整体)。

3. 第三学段(5~6年级)

-

核心目标:深化分数意义,掌握分数性质与四则运算。

-

内容要求:

-

用分数解决实际情境问题(如求一个数的几分之几)。

-

理解百分数的意义(作为分数的特殊形式)。

-

异分母分数加减法。

-

分数乘除法(含整数乘分数、分数乘分数、分数除法)。

-

简单的分数四则混合运算(两步为主)。

-

理解并应用性质进行约分、通分。

-

比较异分母分数大小。

-

理解分数与除法的关系(如3÷4 = 3/4)。

-

认识真分数、假分数、带分数,并相互转化。

-

分数意义的拓展:

-

分数的基本性质:

-

分数四则运算:

-

解决问题:

-

学业要求:

-

能灵活进行分数转化、约分、通分。

-

能熟练进行分数四则运算及混合运算。

-

能解决与分数相关的复杂实际问题(如工程问题、行程问题中的分数应用)。

-

理解百分数与分数的联系,解决折扣、利率等生活问题。

-

教学提示:

-

通过数系扩充,理解分数与整数、小数的关联。

-

强调算理,如“分数除法转化为乘法”的原理(除以一个数等于乘它的倒数)。

-

加强应用意识,设计真实项目(如“制作营养配比表”)。

三、关键变化与教学建议(2022课标突出点)

-

强调数的一致性:

-

分数是“数”而非单纯“比例”,需建立完整的“数概念”(如分数在数轴上的位置)。

-

强化量感培养:

-

注重分数表示“量”的功能(如3/4升水),结合测量活动深化理解。

-

取消复杂带分数运算:

-

简化带分数要求,聚焦假分数与带分数的转化,不强调复杂带分数计算。

-

跨学科实践:

-

设计项目式学习(如“家庭节水计划中的分数计算”),提升综合应用能力。

-

重视算理理解:

-

避免机械训练,通过直观模型(如面积模型、数线)解释运算原理。

四、典型教材编排示例

| 年级 | 人教版教材内容 | 北师大版教材内容 |

|---|---|---|

| 三下 |

|

|

| 四下 |

|

|

| 五下 |

|

|

| 六上 |

|

|

五、教师注意事项

-

避免过早抽象化:中年级需充分使用直观模型支撑概念建立。

-

关联除法与分数:在五年级明确“a÷b = a/b”的关系,打通知识隔阂。

-

强化估算能力:如判断7/8 + 4/5的结果接近2而非1。

-

错误预防:针对常见误区(如“分母相加”)设计辨析活动。

⚠️特别提醒:2022课标弱化了繁分数、复杂带分数运算,教师应严格依据课标要求控制练习难度。

二、介绍分数工具的应用

二、介绍分数工具的应用

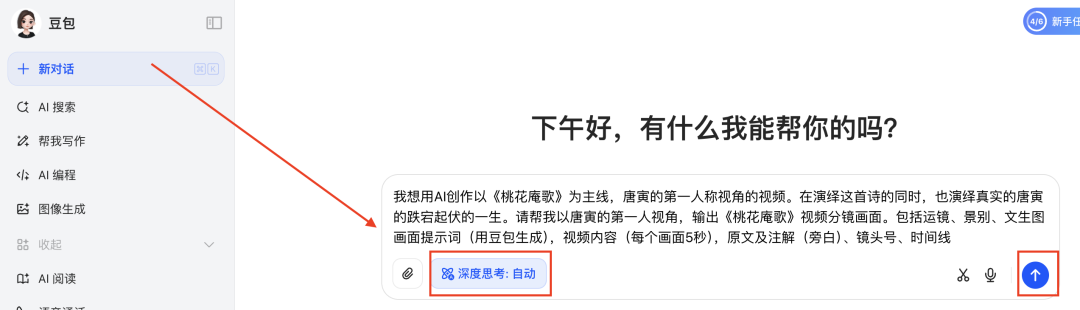

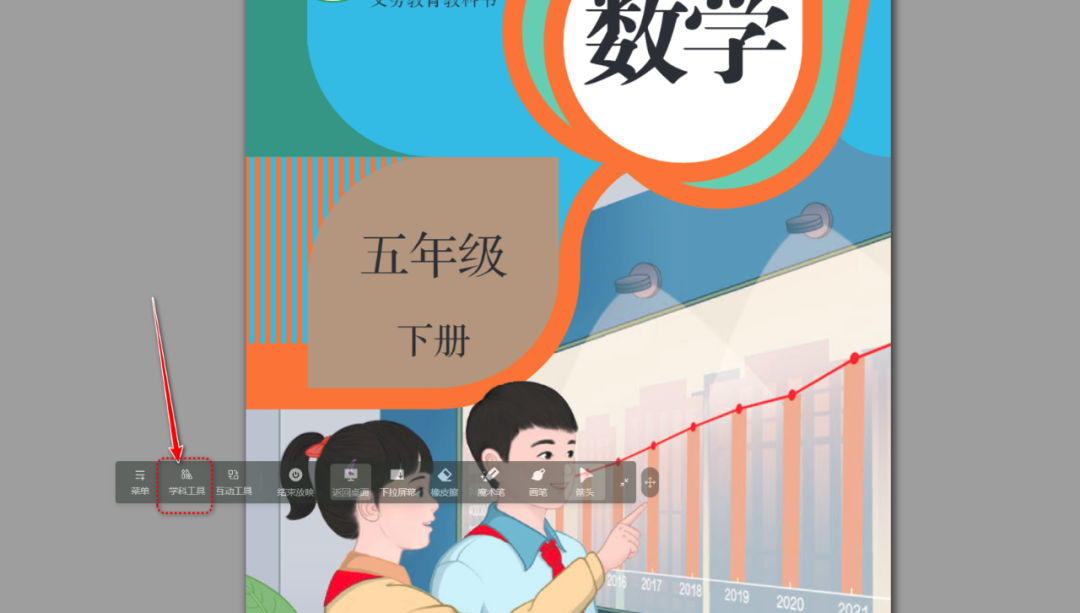

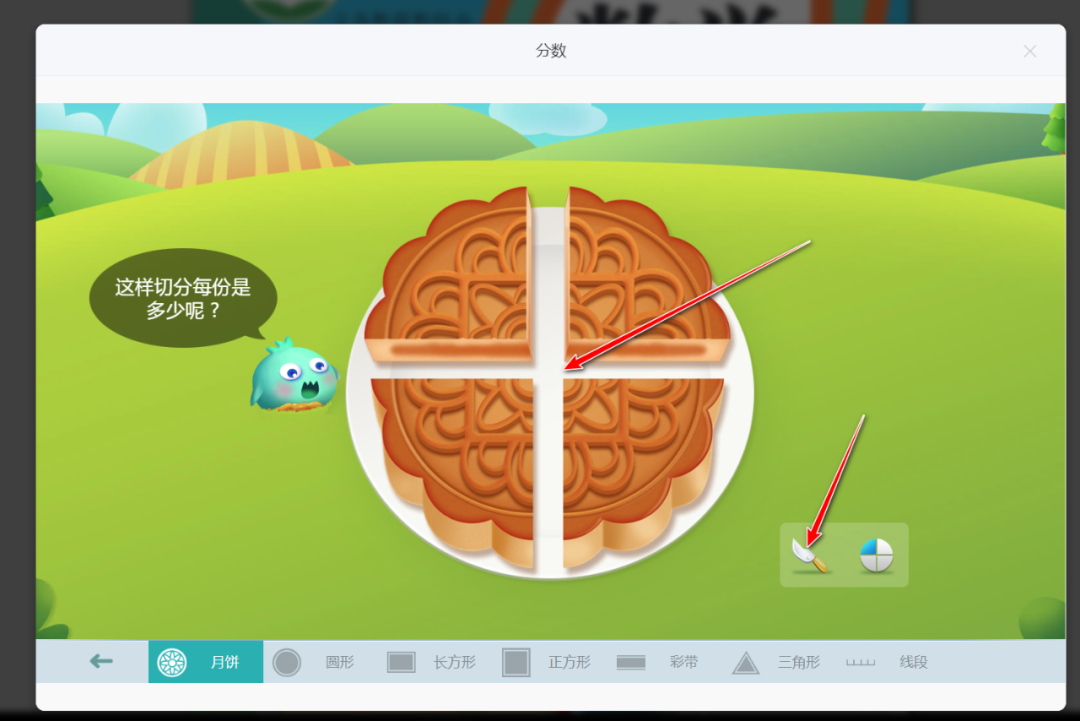

此工具,在授课的时候放映的时候,点击工具条上的学科工具,如下图:

此工具,在授课的时候放映的时候,点击工具条上的学科工具,如下图:

点击“查看全部学科工具”,如下图

点击“查看全部学科工具”,如下图

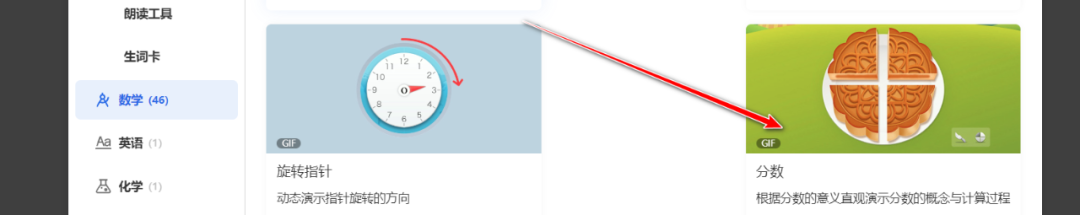

点击数学,找到”分数”,点击如下图。

点击数学,找到”分数”,点击如下图。

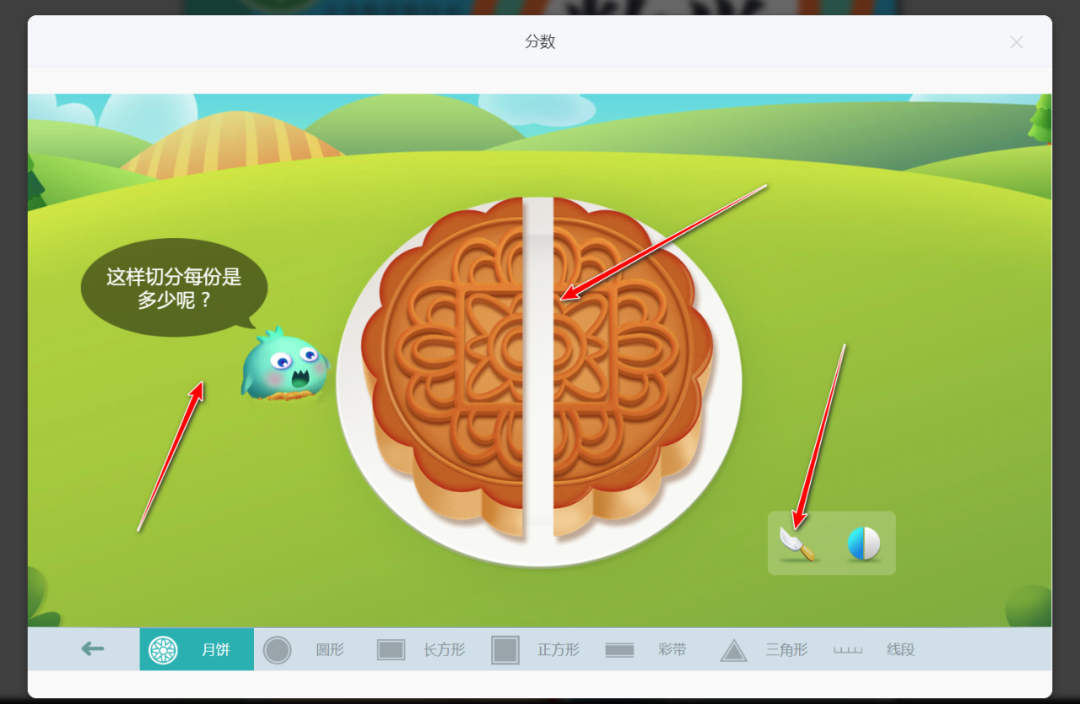

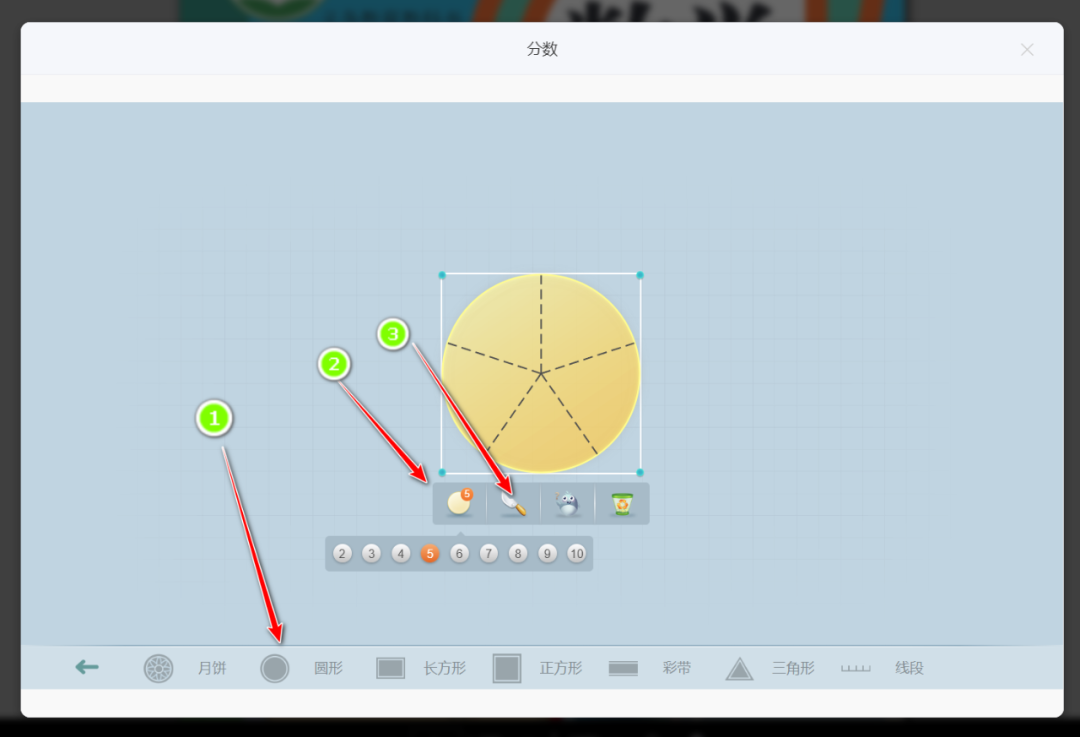

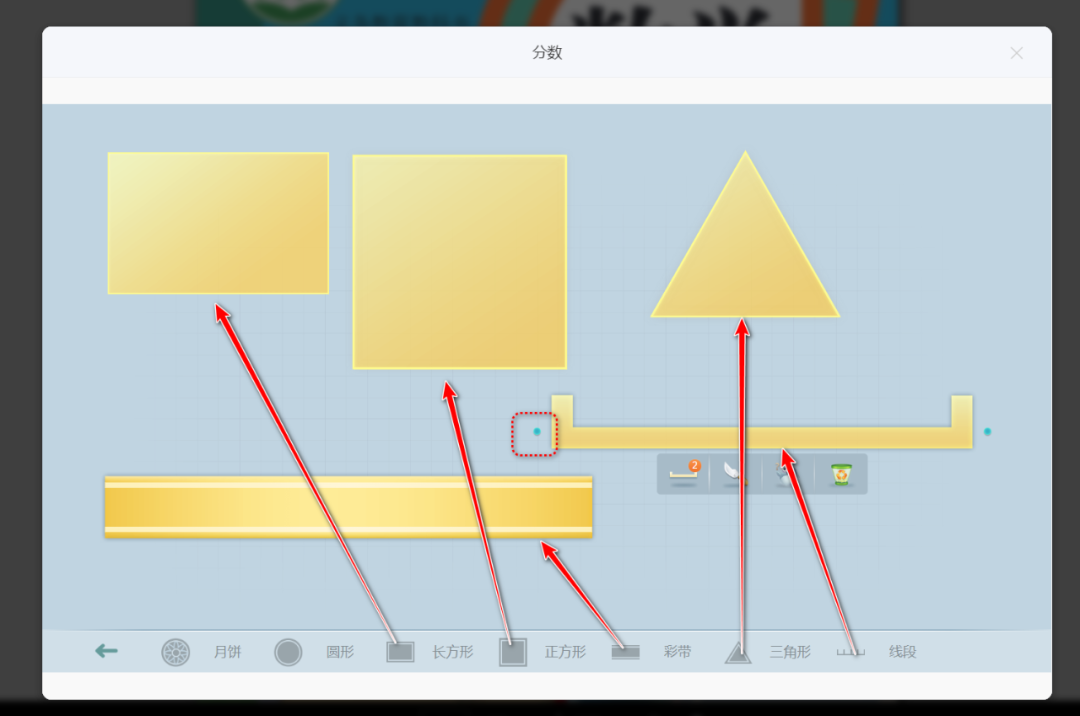

后边的几个样式如上图,笔者组合打开,讲课的时候,可以进行比较。下面的线段和彩带可以选中后,拖动两头的绿点拉长。

后边的几个样式如上图,笔者组合打开,讲课的时候,可以进行比较。下面的线段和彩带可以选中后,拖动两头的绿点拉长。 以上室分数认识,通过直观演示,让学生形成分数的感知和认识。

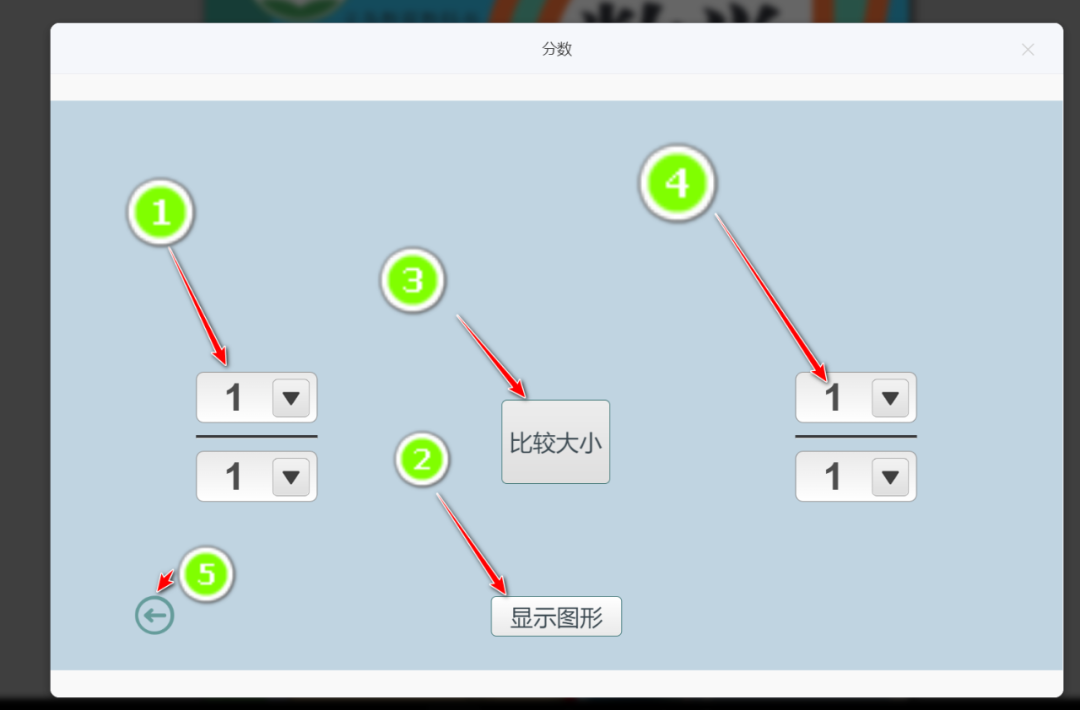

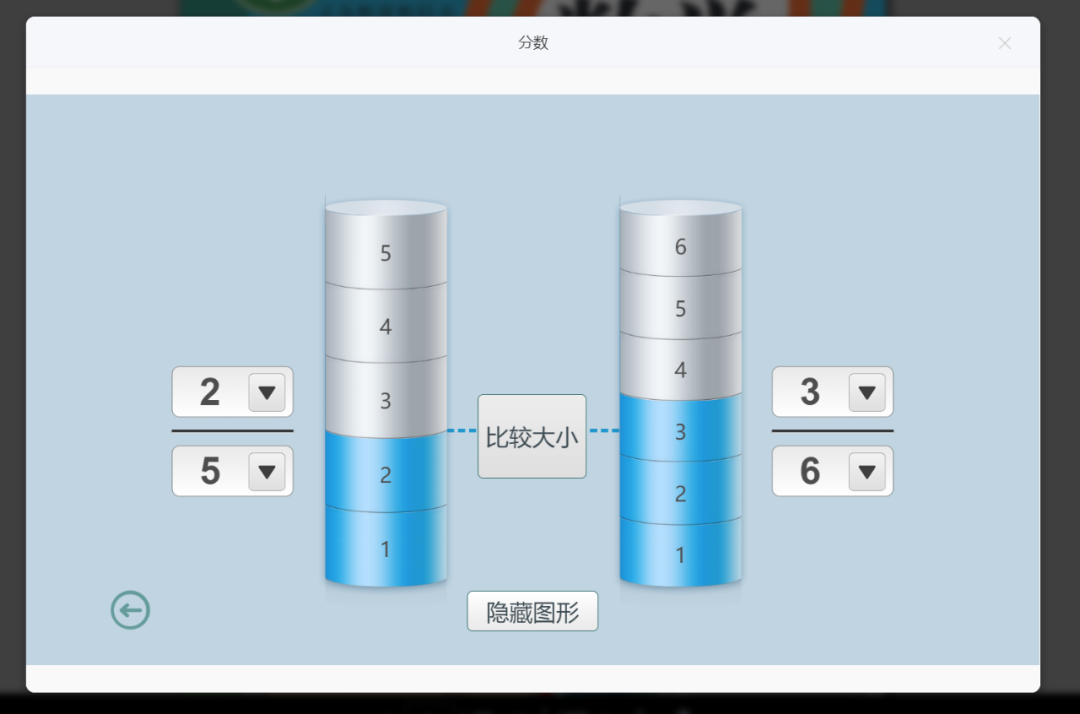

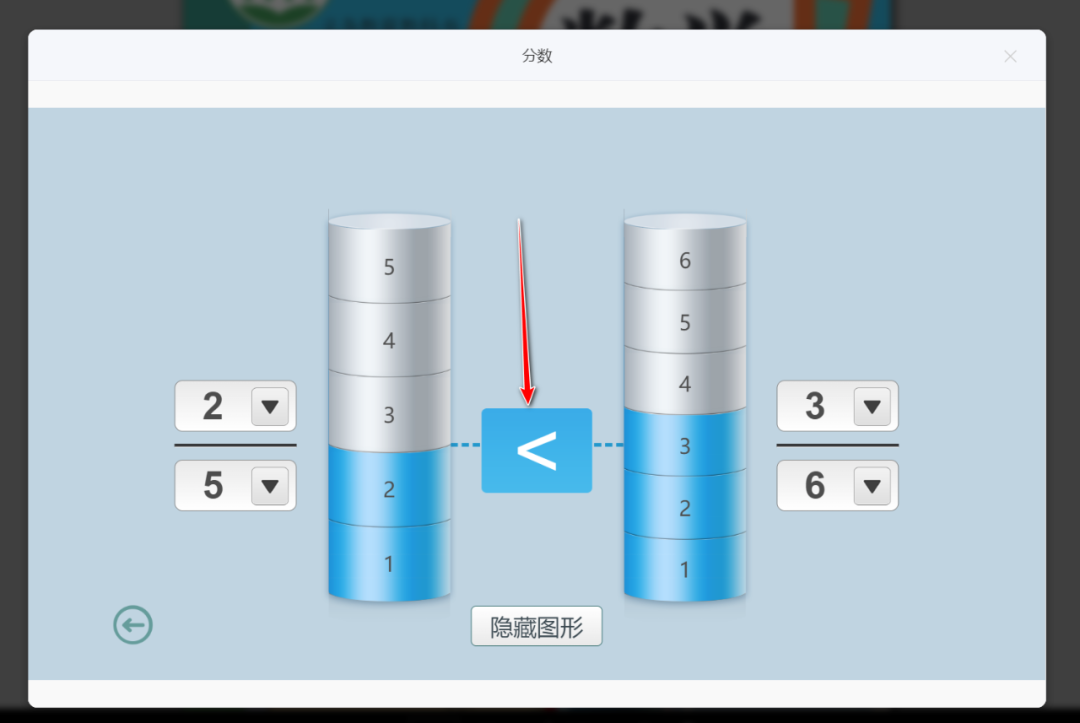

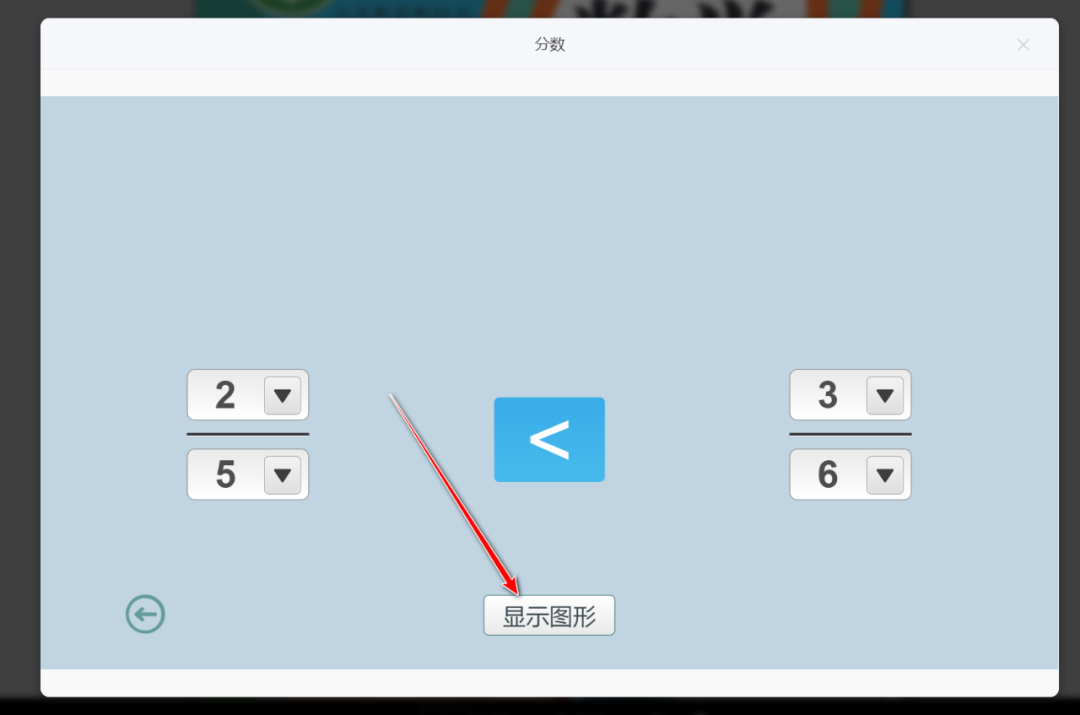

以上室分数认识,通过直观演示,让学生形成分数的感知和认识。 下面介绍分数的大小比较。

下面介绍分数的大小比较。

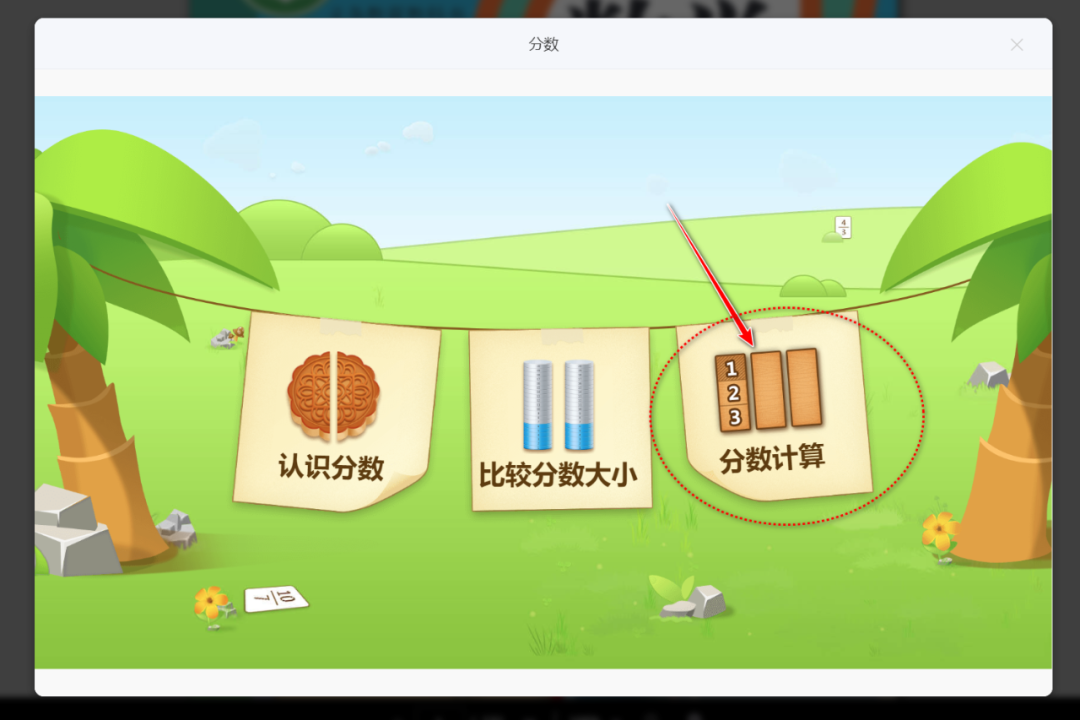

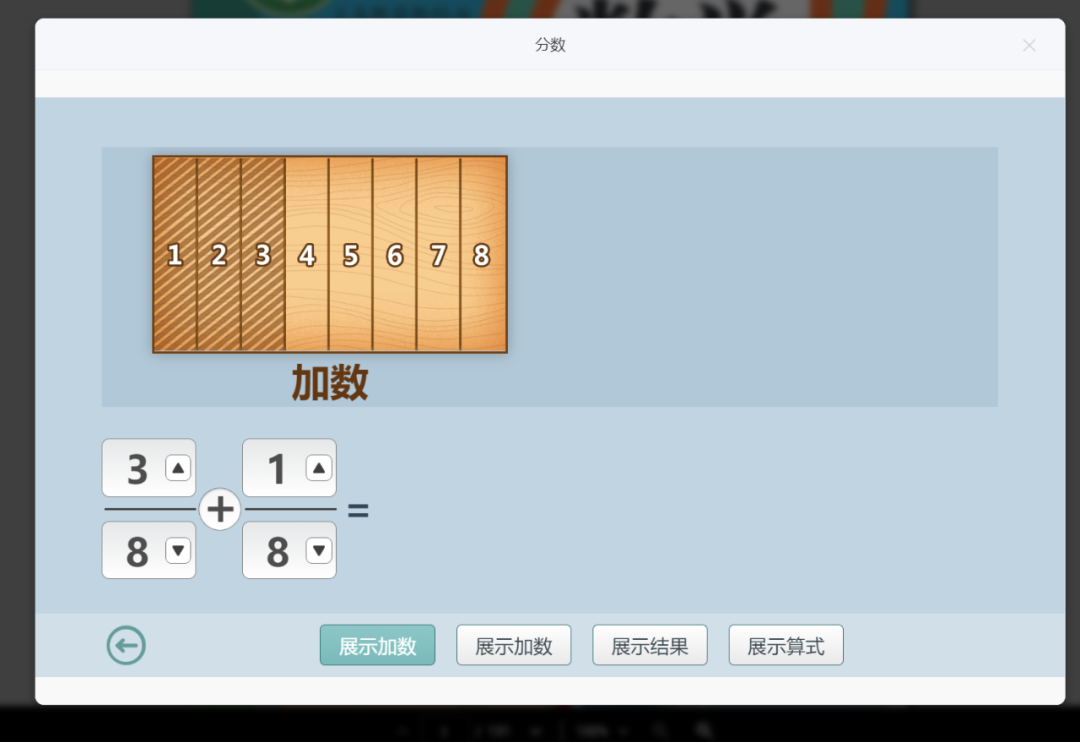

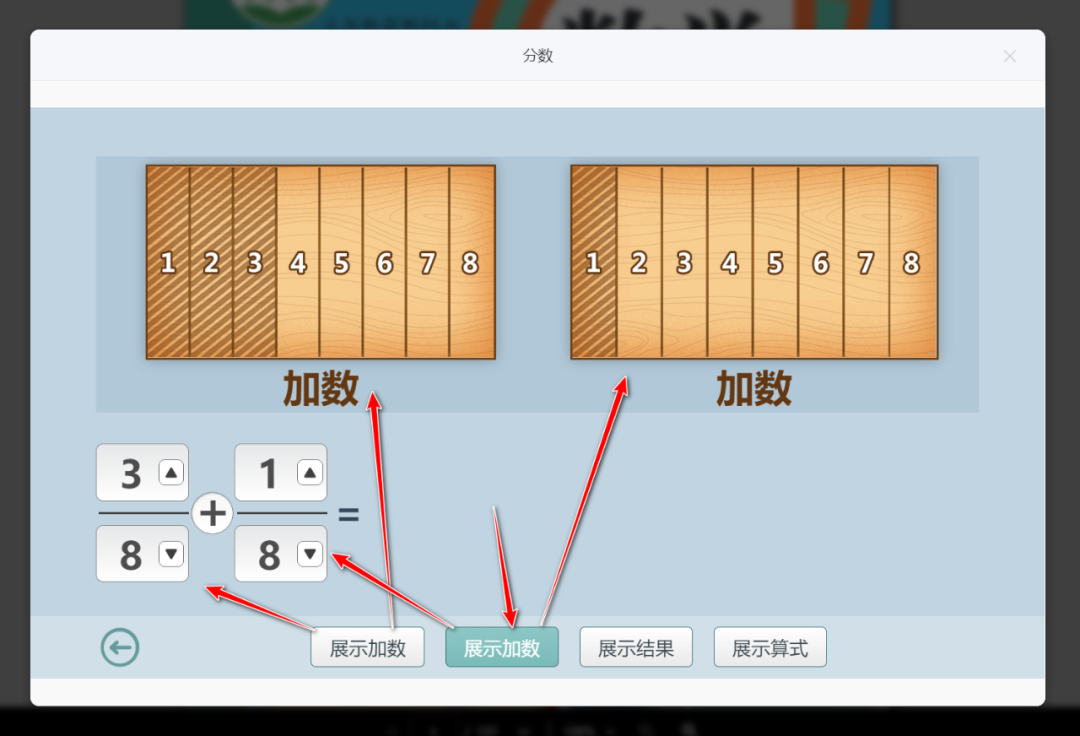

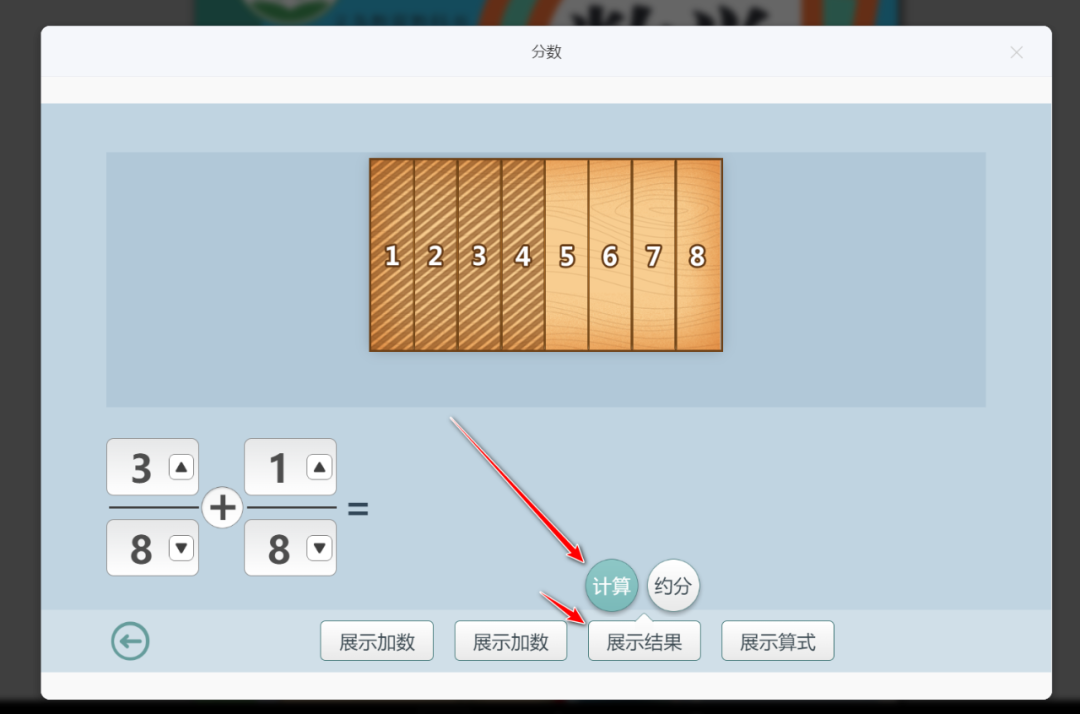

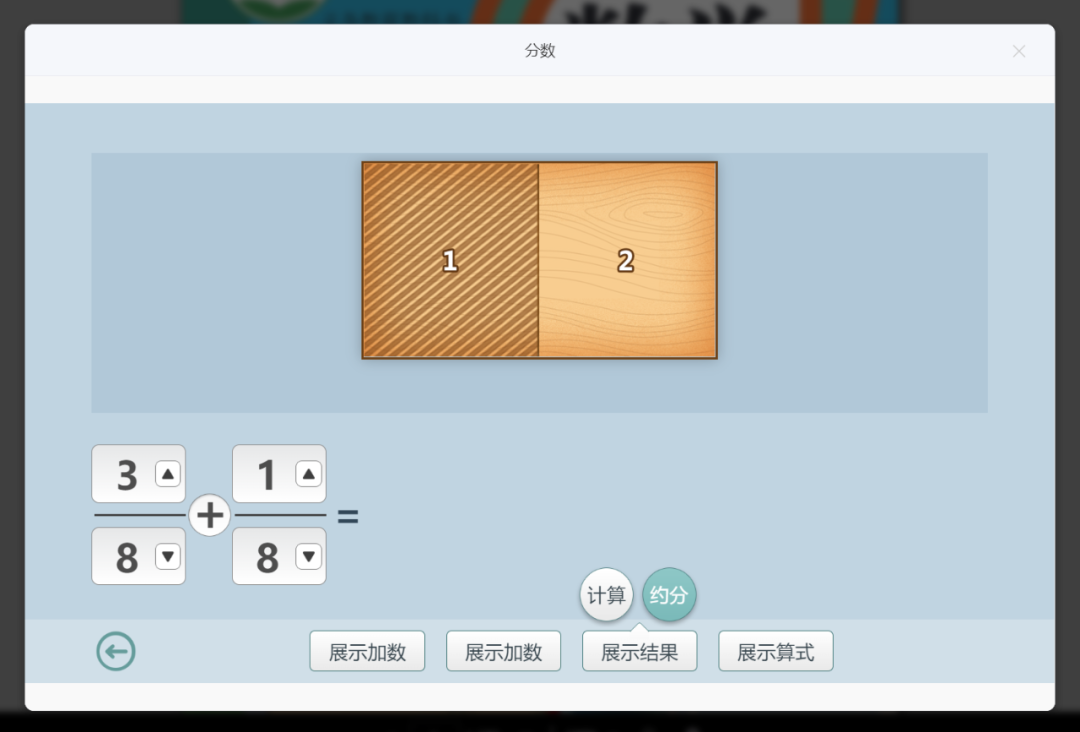

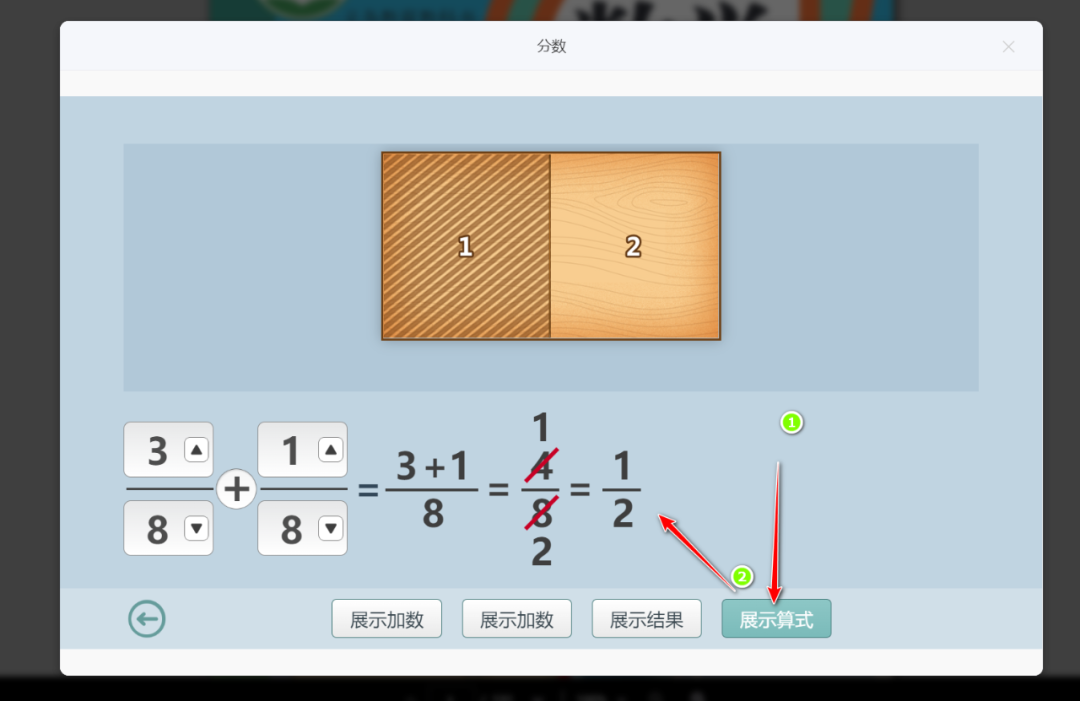

接着介绍分数计算:返回首页,点击“分数计算”

接着介绍分数计算:返回首页,点击“分数计算”

以上十一加法运送展示的,其他的方法雷同。

以上十一加法运送展示的,其他的方法雷同。

是否觉得这样讲解,对于小学生来说,非常直观。是否更有利于学生分数感念的形成呢?学生从外部的认识,转化为内部的认知,这个过程可能会更快。

是否觉得这样讲解,对于小学生来说,非常直观。是否更有利于学生分数感念的形成呢?学生从外部的认识,转化为内部的认知,这个过程可能会更快。