本期——

1.笔者先介绍小学数学中“面积比较”的内容编排和教学策略,

2.然后,再介绍国家中小学智慧平台中“面积比较“工具的应用方法。

一、

小学数学中“面积比较”的内容编排和教学策略

小学数学中“面积比较”的内容编排和教学策略

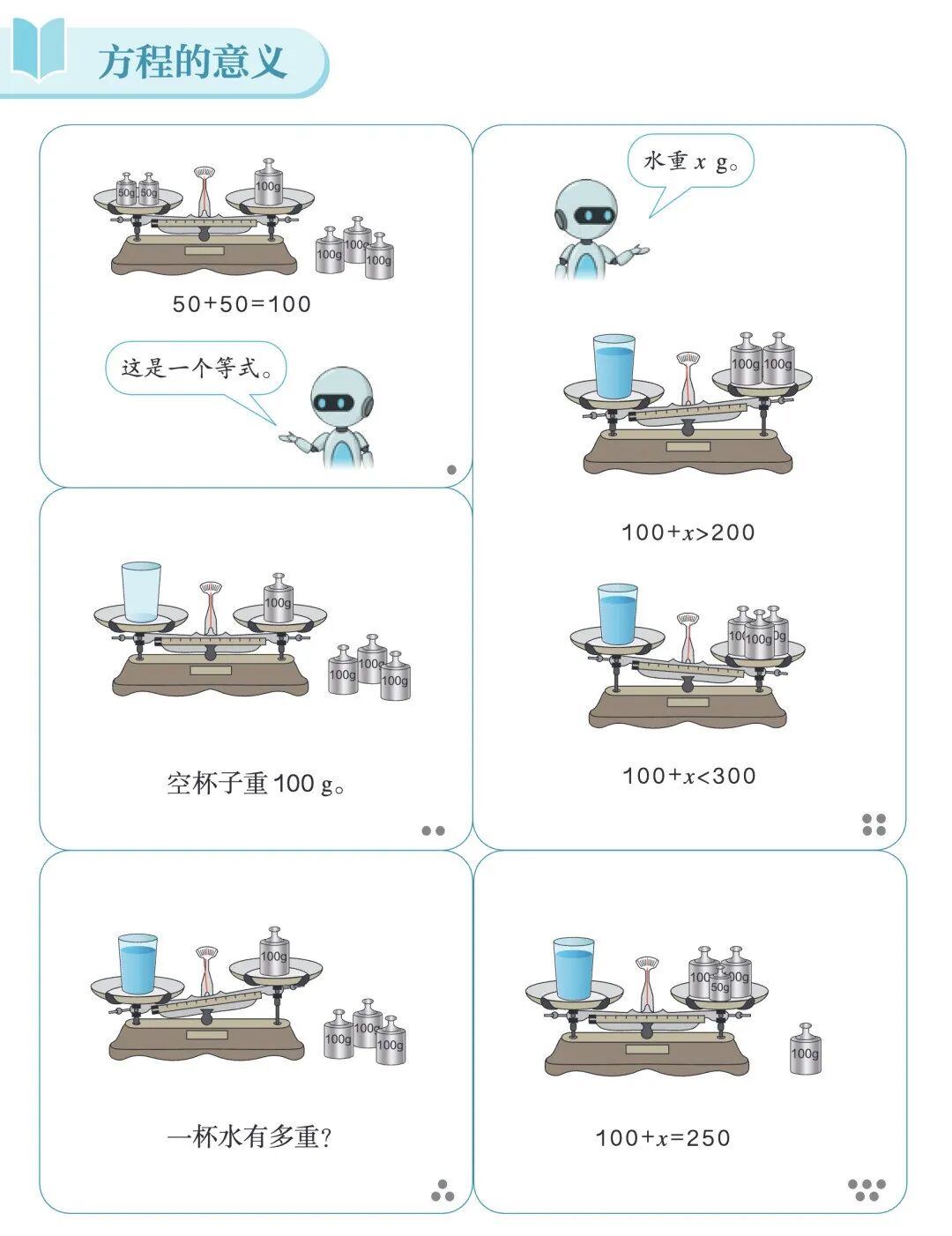

小学数学中“面积比较”是学生理解面积概念、为后续学习面积计算和公式奠定基础的关键环节。其编排和教学策略需要遵循学生的认知发展规律,注重直观感知和操作体验。以下是一个详细的解析:

小学数学中“面积比较”是学生理解面积概念、为后续学习面积计算和公式奠定基础的关键环节。其编排和教学策略需要遵循学生的认知发展规律,注重直观感知和操作体验。以下是一个详细的解析:

一、 内容编排(通常出现在小学三年级,学习面积单位之前)

-

起点:在“面积”概念初步认识之后

-

学生已经初步感知了“面积”是指“物体表面或封闭图形的大小”。

-

此时的重点是比较不同图形面积的大小,而非精确测量。

-

编排顺序:由直观到抽象,由简单到复杂

-

对于不规则图形或难以直接铺满的图形,可以通过剪开再拼成规则图形或已知面积图形进行比较(本质上还是为了应用重叠法或拼摆法)。

-

初步渗透“转化”的数学思想。

-

这是核心方法和教学重点。

-

引入“单位”的概念(但此时尚未正式定义“平方厘米”等单位)。

-

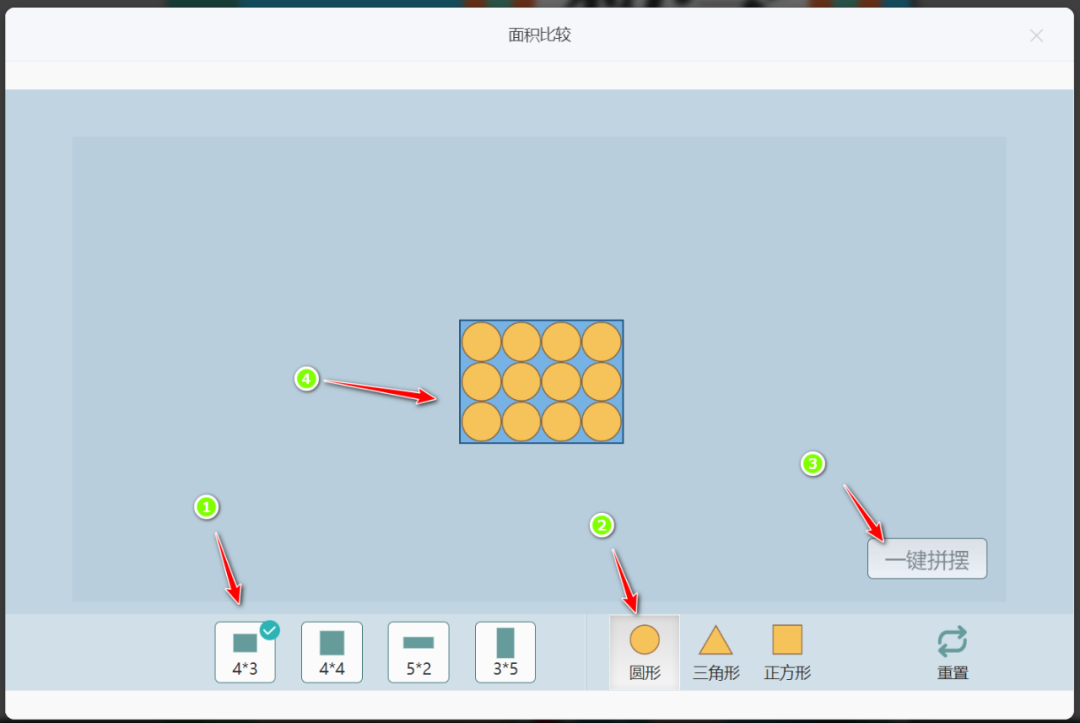

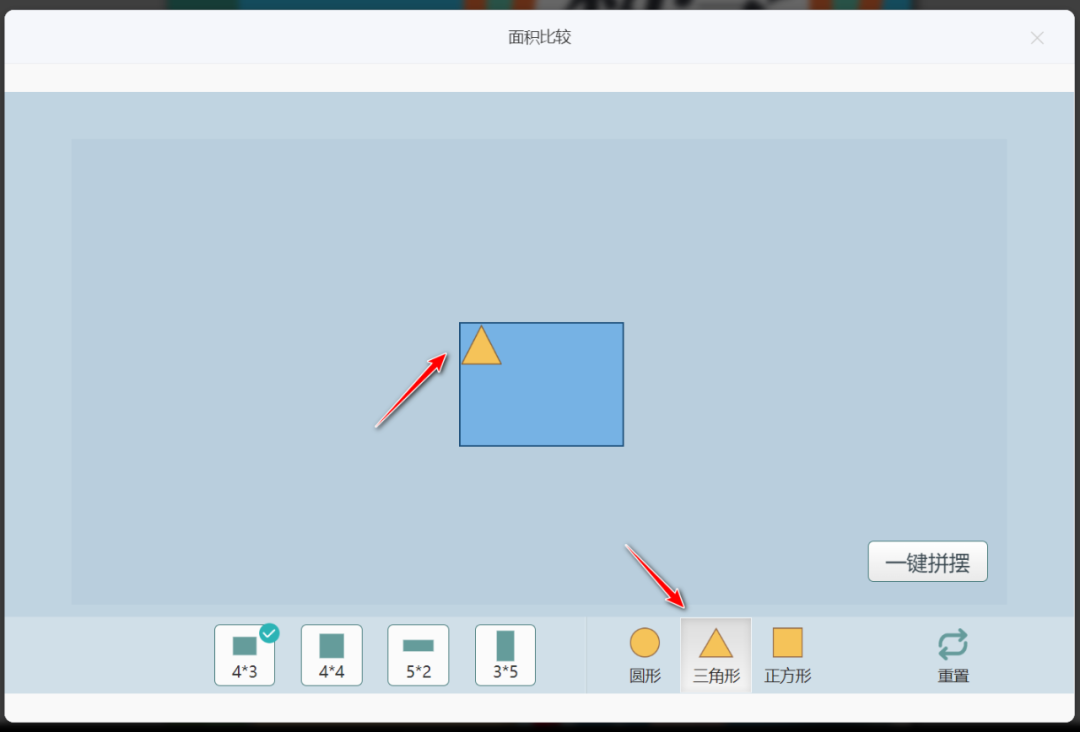

使用统一的、小的“非标准单位”(小正方形、小圆片、小三角形纸片等)去铺满(覆盖)要比较的图形。

-

哪个图形铺满后用的“单位”数量多,哪个图形的面积就大。

-

目的:

-

体会“面积是覆盖量”。

-

感受“比较需要统一的标准”。

-

为引入标准面积单位做铺垫。

-

发展空间观念和计数能力。

-

将两个图形直接重叠在一起,观察哪个图形有“多余”的部分。

-

适用于形状相同或相似的图形(如两个长方形)。

-

局限性:对于形状差异较大的图形(如一个细长的长方形和一个接近正方形的长方形)或无法重叠的图形(如画在纸上的固定图形)效果不佳。

-

比较差异非常明显的两个图形(如一个大正方形和一个小三角形)。

-

目的:强化“面积是大小”的直观感受。

-

直接观察比较:

-

重叠法:

-

拼摆法(数单位):

-

剪拼法:

二、 教学策略

教学的核心目标是让学生理解面积比较的本质(覆盖量的大小),掌握比较的方法(特别是拼摆法),并体会统一比较标准的必要性。策略应强调动手操作、观察发现、讨论交流。

-

创设情境,激发需求:

-

呈现需要比较面积的实际问题或有趣图形(如两块形状不同的田地、两块不同形状的手帕、两个房间的平面图)。

-

提问:“哪个更大?大多少?你是怎么知道的?” 引导学生思考比较方法,暴露前概念(可能有人会用看边长、周长等错误方法)。

-

引导探索,体验方法:

-

提供剪刀和不规则图形(或差异较大的图形)。

-

鼓励学生尝试通过剪拼,将图形转化成便于比较的形状(如拼成一个长方形或与另一个图形相似的形状),再应用重叠或拼摆法。

-

提供材料:准备大量统一的小正方形(或其他形状,但正方形最常用)、待比较的图形(画在方格纸上或白纸上)。

-

任务驱动:“你能想办法比较出这两个图形谁的面积大吗?用老师给的小方块试试看。”

-

动手操作:让学生自由尝试用方块覆盖图形。鼓励不同的覆盖方式(可以铺满,也可以只在边界铺,只要能比较)。

-

观察发现:

-

交流讨论:

-

引导学生注意:必须铺满整个图形(强调“覆盖”)。

-

引导学生注意:必须使用同样大小的方块(体会“统一标准”的重要性)。可以设计陷阱:故意提供大小不同的方块,让学生失败,从而深刻理解统一标准的必要性。

-

数一数各用了多少个方块。

-

“你是怎么比的?”(让学生演示和描述过程)

-

“为什么都要用小方块?用大一点的方块行不行?为什么?”(强化统一标准)

-

“这个图形用了9个小方块,那个用了12个,说明什么?”(建立“数量多 -> 面积大”的联系)

-

比较不同覆盖方式(如是否对齐、是否有空隙)的结果是否相同?强调要“密铺”(无缝隙、不重叠)才能准确计数(为后续学习面积计算规则做铺垫)。

-

提供差异明显的图形,让学生直接判断。

-

提供可移动的、形状相同/相似图形卡片,让学生动手重叠比较。

-

讨论重叠法的优点(直观)和局限(对形状要求高)。

-

直接观察与重叠法:

-

重点突破:拼摆法(数单位)

-

剪拼法:

-

对比辨析,深化理解:

-

用铁丝围成两个周长相同但面积不同的长方形(如长6宽1 vs 长4宽2),让学生比较面积。

-

用纸剪出两个形状不同但面积相同的图形(如用相同数量的小方块拼成不同形状),让学生比较周长。

-

核心提问:“周长长的图形面积一定大吗?” “面积大的图形周长一定长吗?” 通过实例让学生明确周长和面积是不同的概念。

-

周长与面积的混淆:这是学生最常见的错误。设计对比活动:

-

不同方法的适用性:讨论在什么情况下用重叠法方便?什么情况下必须用拼摆法?拼摆法有什么优势?(不受形状限制,可以精确比较)

-

变式练习,巩固应用:

-

在方格纸上比较图形(直接数格子)。

-

给出图形和铺好的单位,判断哪个面积大。

-

给出铺好的单位数量,判断面积大小。

-

设计一些图形,部分铺好单位,部分空白,让学生补充完整再比较。

-

判断一些说法是否正确(如“占格子多的图形面积一定大” – 需考虑格子是否统一)。

-

设计一些陷阱题,如单位不统一、图形未完全覆盖、周长干扰等。

-

联系生活,拓展延伸:

-

找找生活中需要比较面积大小的例子(书本封面、桌面、瓷砖、田地等)。

-

简单介绍:我们以后会学习更精确的方法(面积单位、计算公式)来测量和计算面积。今天的拼摆法就像用“小方块尺子”在量面积。

三、 关键注意事项

-

操作体验是核心:一定要让学生充分动手操作小方块(或其他单位),亲身体验覆盖、计数、比较的过程。这是建立面积量感的关键。

-

强调“统一标准”:通过操作中的问题和讨论,让学生深刻理解比较时必须使用同样大小的单位。这是后续学习标准面积单位的认知基础。

-

区分周长与面积:这是教学难点和重点。通过直观对比活动和明确讨论,帮助学生澄清概念。

-

语言引导要精准:使用“覆盖”、“铺满”、“大小”、“面积”、“比…大/小”、“用了…个(单位)”等清晰、准确的数学语言。

-

鼓励多样化的方法:认可学生在探索中出现的不同比较方法(即使效率不高),引导他们分析不同方法的优缺点。

-

利用直观工具:方格纸、透明方格片是非常有用的教学工具。

总结:

面积比较的教学编排,遵循了从直观感知(观察、重叠)到量化比较(拼摆、数单位)的认知路径。教学策略的核心在于创设情境引发需求,提供材料引导探索(特别是拼摆法),通过操作体验深刻理解“覆盖量”和“统一标准”的意义,并通过辨析对比澄清概念(特别是与周长的区别)。扎实的“面积比较”学习,能为后续面积单位、面积计算乃至体积学习打下坚实的基础。

二、

国家中小学智慧平台中“面积比较“工具的应用方法

国家中小学智慧平台中“面积比较“工具的应用方法

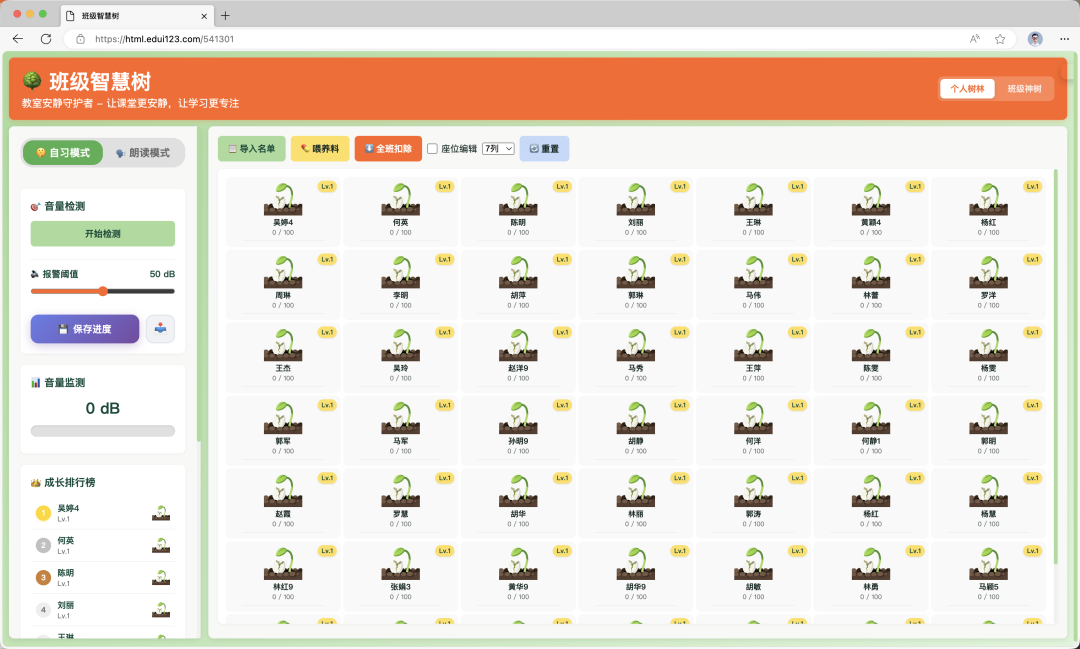

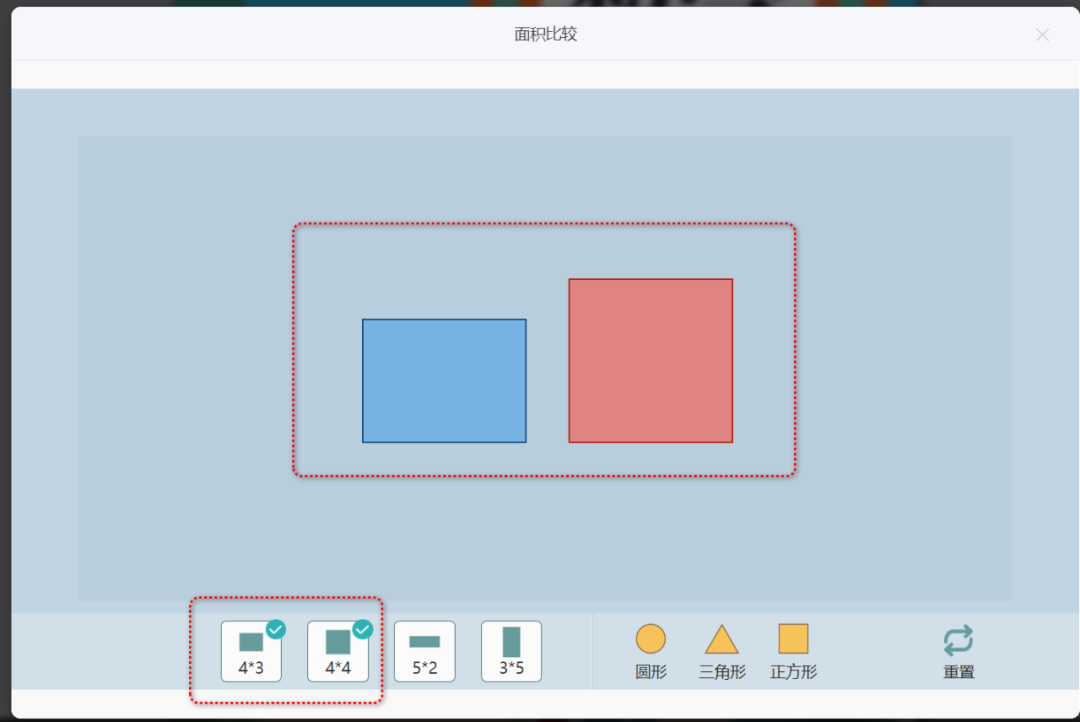

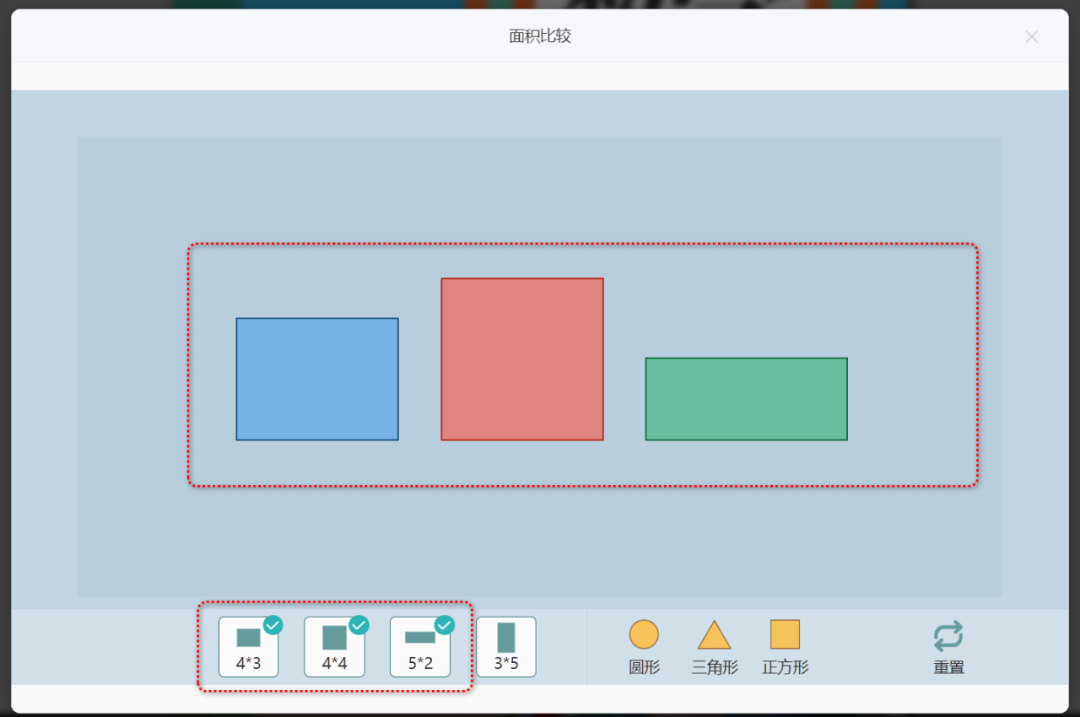

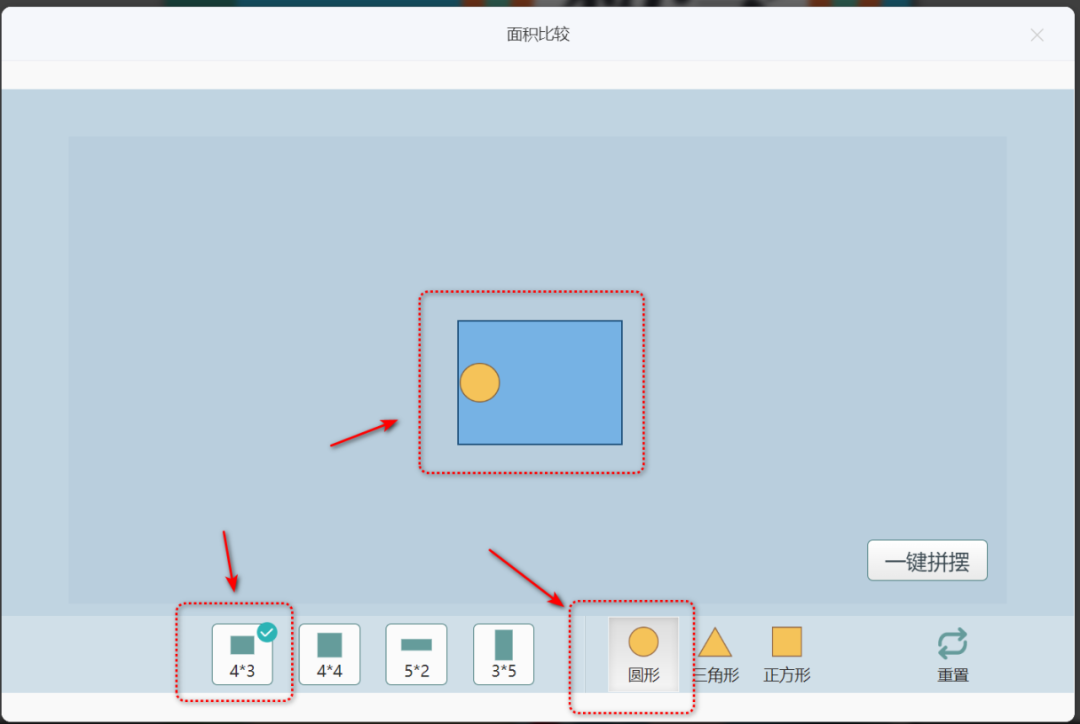

小学生面积大小认识是比较模糊的,没有直观的引导,在他们的认识里建立面积大小的概念认识,需要一个很长时间的过程,而有了直观可视化引导,学生的理解更快,认知的构成会更明确和迅速。下面介绍工具使用。

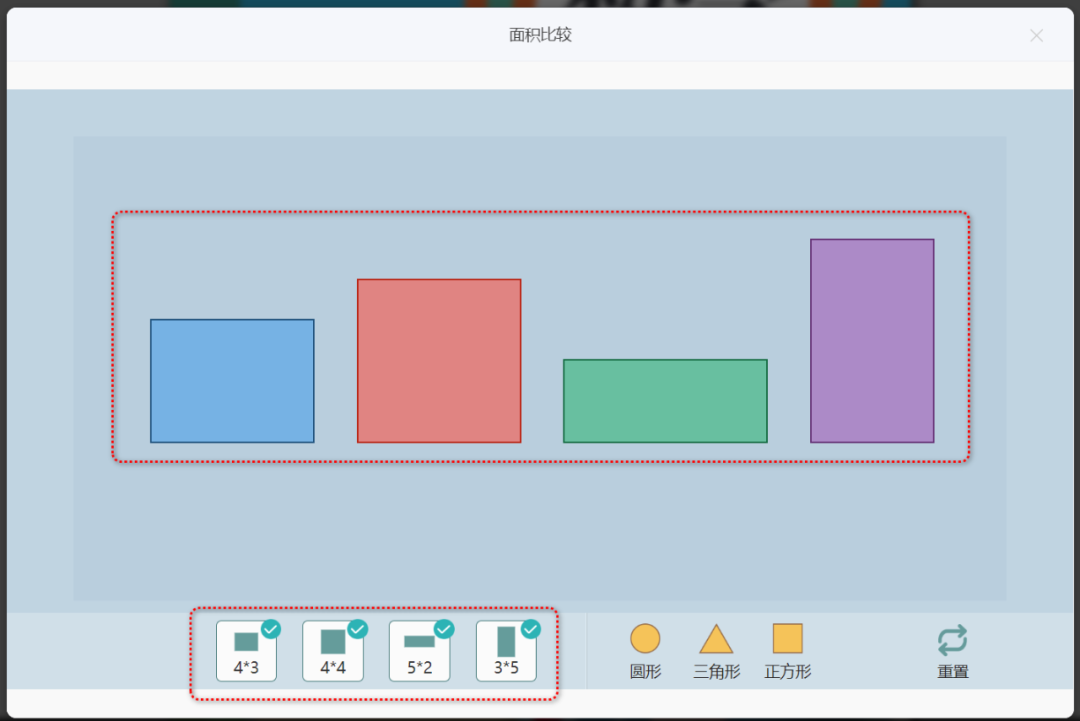

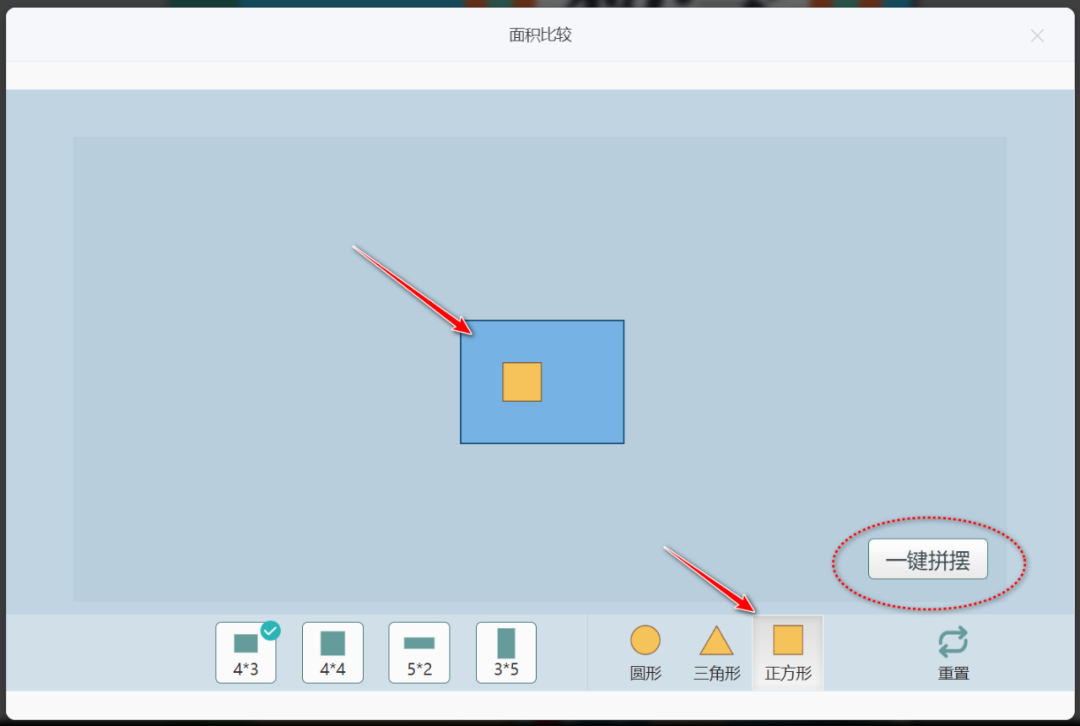

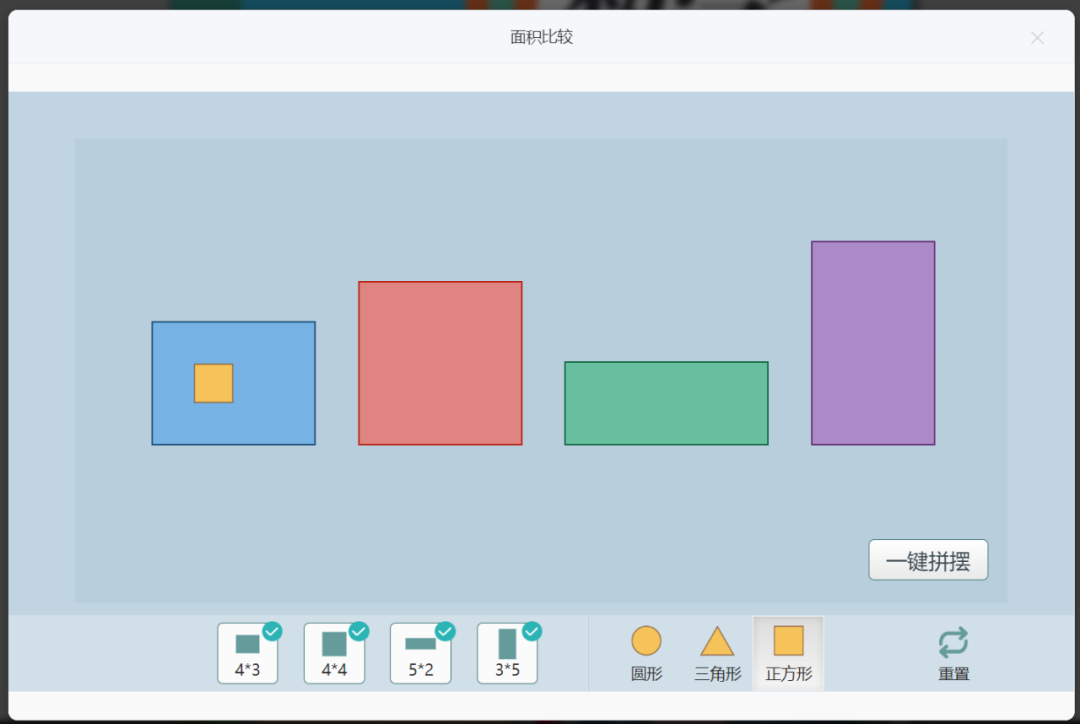

放映授课的时候,点击学科工具,打开之后,点击数学,在数学工具库中,找到面积比较,如下图,点击打开,开始应用。

放映授课的时候,点击学科工具,打开之后,点击数学,在数学工具库中,找到面积比较,如下图,点击打开,开始应用。

点击”重置“可以回到初始状态。

家人们,是不是觉得这样的工具在上课或者辅导孩子的时候,非常有用,特别是对小学生……