AI Quests 是由 Google Research 与斯坦福大学 Accelerator for Learning联合推出的教育项目,以体验式学习游戏为核心形态,精准面向 11-14 岁学生群体,旨在让青少年轻松理解人工智能的基础原理。

在游戏设计上,它摒弃了传统的知识灌输模式,将 AI 学习拆解为一系列沉浸式探险任务(Quests):学生将化身为 “AI 研究者”,亲身参与从数据收集、模型训练到决策判断的完整流程,还能实时观察自己的每一个判断如何影响最终结果 —— 这种 “做中学” 的模式,让抽象的 AI 概念变得可操作、可感知。

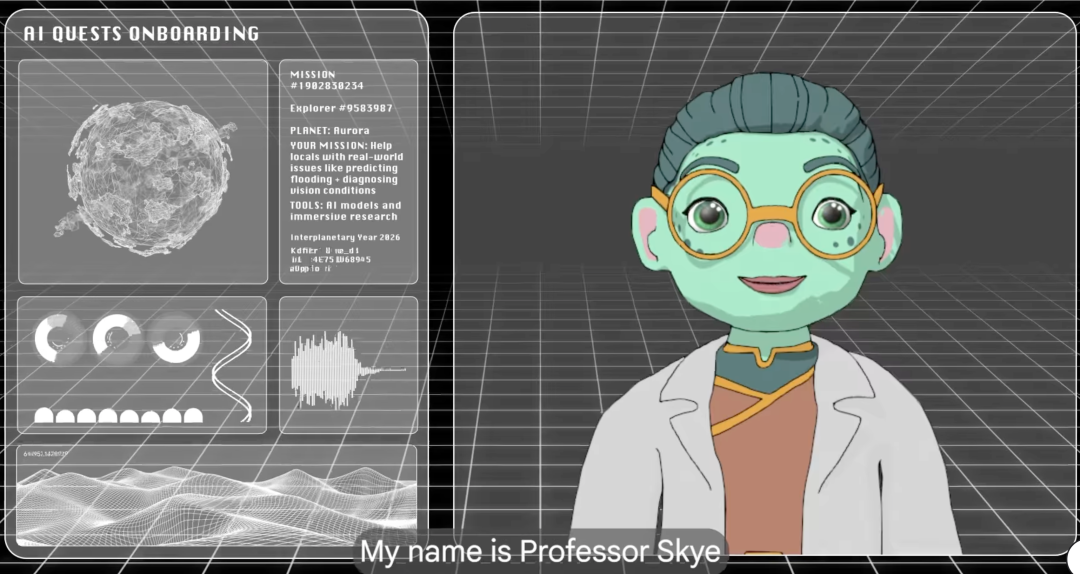

为了进一步降低学习门槛、提升参与感,游戏架构中特别融入了 “虚拟导师” 与叙事化故事情节:以 “Professor Skye” 为代表的虚拟角色会全程引导,带领学生在生动的 “游戏世界” 里逐步探索 AI 原理,同时直观感受 “人类判断” 与 “模型效果” 之间的关联与张力,深化对 AI 决策逻辑的理解。

更具教育价值的是,AI Quests 并非单纯的娱乐游戏,而是一套完整的教学辅助工具:它同步配套了教师专属教案与课堂应用资源,能帮助教育者快速将游戏化学习融入常规教学场景,让 AI 教育更易落地、更具系统性。

进入后我们会先看到Professor Skye进行一段介绍。

介绍完成后,我们可以看到提供了三门课。分别是“Market Marshes”、“Dusky Dunes”和“Polar Peaks”,其中“Market Marshes”是已经有的课程,这个课程是需要通过AI来预测洪水。其它两门课程“Dusky Dunes”是糖尿病性视网膜病变检测(diabetic retinopathy),“Polar Peaks”是大脑结构连接组学(connectomics),目前还未正式上线。

进入课程后,是有相应的NPC出来发布任务。

然后Professor Skye会指导如何进行后续的任务。

除了给孩子相关的任务外,还配备有教师教案和课堂资源,便于教育者将游戏融入常规教学中。

从以上可以看出,AI Quests 的 “探险任务” 设计,天然契合项目化学习(PBL)的核心思路:以具体任务为目标,驱动学生主动探索知识。家长或教师可将游戏中的 Quests 作为基础框架,引导孩子延伸出属于自己的小项目 —— 比如结合游戏中的 “气候 AI 任务”,让孩子调研本地气候数据并尝试简单分析,实现从 “游戏任务” 到 “现实实践” 的跨越。

在 AI Quests 中,学生绝非被动观看 AI 画图、回答问题的 “旁观者”,而是能真正参与到 AI 的构建与判断环节 —— 从数据选择到模型训练,每一步都有自主决策空间。这种 “亲身参与” 的模式,远比单向接收知识更能让孩子深刻理解 AI 的运行逻辑,是掌握 AI 本质最有效的方式。

在我看来,AI 并非无所不能的 “万能解”,更像是工具箱中一件功能强大的工具 —— 它能高效辅助解决问题,却无法替代人自身的核心能力。对孩子而言,真正重要的是构建更全面的 “能力工具箱”:从严谨的逻辑思维、跨界融合的跨学科能力,到落地实践的项目能力、辩证审视的批判能力,再到与技术协同的人机协作能力,这些才是支撑他们应对未来挑战的关键。

而 AI Quests 恰好为孩子提供了 “用工具、练能力” 的优质场景:它没有将 AI 知识孤立灌输,而是将其与真实世界的问题深度绑定,让学生在 “做中学” 的过程中,亲身体会 AI 决策背后的关键环节 —— 如何进行数据选择、如何察觉模型偏差、如何界定人类判断与机器决策的边界。整个过程不直接给出标准答案,而是通过引导探索,让学生在试错与思考中自主成长。

更具意义的是,游戏中的探险主题并非虚构,而是源自 Google 真实的 AI 研究领域,涵盖气候、健康、科学等与人类生活息息相关的方向。这不仅让 AI 学习更具现实感,也能让学生提前感知 AI 技术在真实世界中的应用价值,激发对科技与社会议题的关注。

对教育者而言,AI Quests 提供了极具实用性的 “教学插入点”:教师无需从零搭建 AI 教学框架,只需借助这个平台,就能轻松引发课堂讨论 —— 比如围绕学生在游戏中的决策展开思辨;还能基于游戏任务设计后续延伸任务,深化知识应用;更能引导学生反思 AI 实践中的问题,让教学更具针对性与互动性。

尤其对教育资源薄弱、硬件条件有限的地区和学校来说,AI Quests 更是打破了 AI 教育的 “门槛壁垒”:它无需高端设备或专业师资支撑,就能提供一条 “低门槛、易切入” 的 AI 教育路径,让这些地区的学生也能平等接触 AI 知识,避免资源差距导致的教育断层。