植树问题在小学数学中是一个学生容易迷惑的问题,学生缺乏世界的生活经验,教师在讲解的时候,学生容易或略到一些问题,如果借助一些直观的工具,学生理解会更透彻。

植树问题在小学数学中是一个学生容易迷惑的问题,学生缺乏世界的生活经验,教师在讲解的时候,学生容易或略到一些问题,如果借助一些直观的工具,学生理解会更透彻。

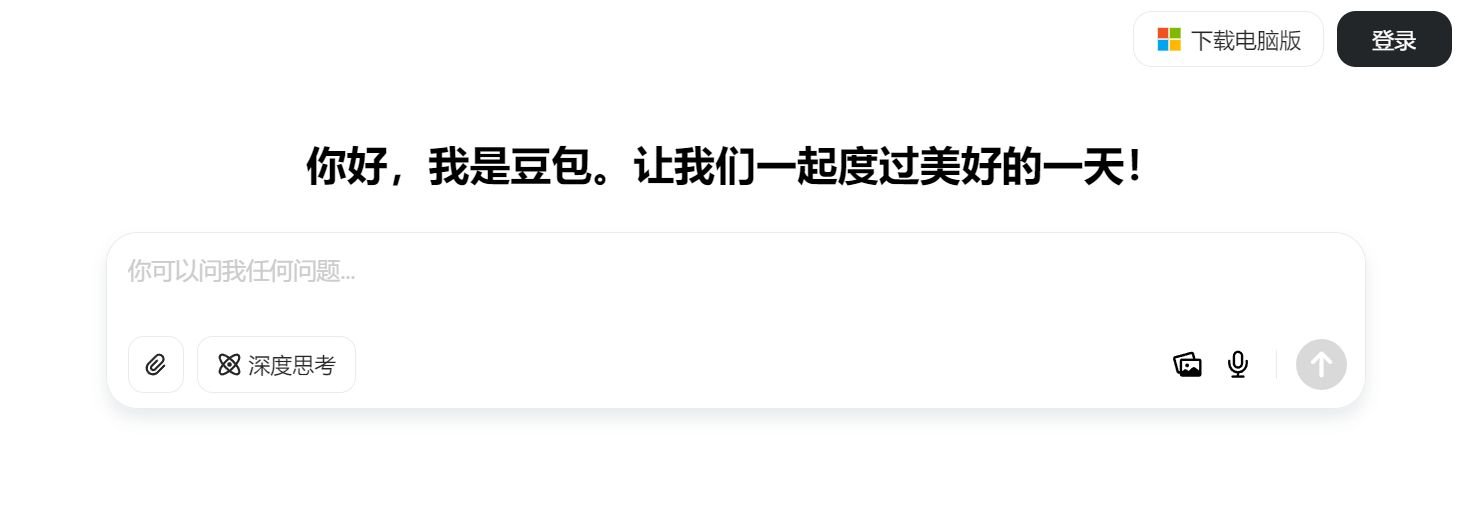

今天笔者就推荐价绍一款实用的教学工具,即国家中小学智慧平台制作交互课件数学学科工具“植树工具”,并介绍其应用。

今天笔者就推荐价绍一款实用的教学工具,即国家中小学智慧平台制作交互课件数学学科工具“植树工具”,并介绍其应用。

应用方法介绍:

应用方法介绍:

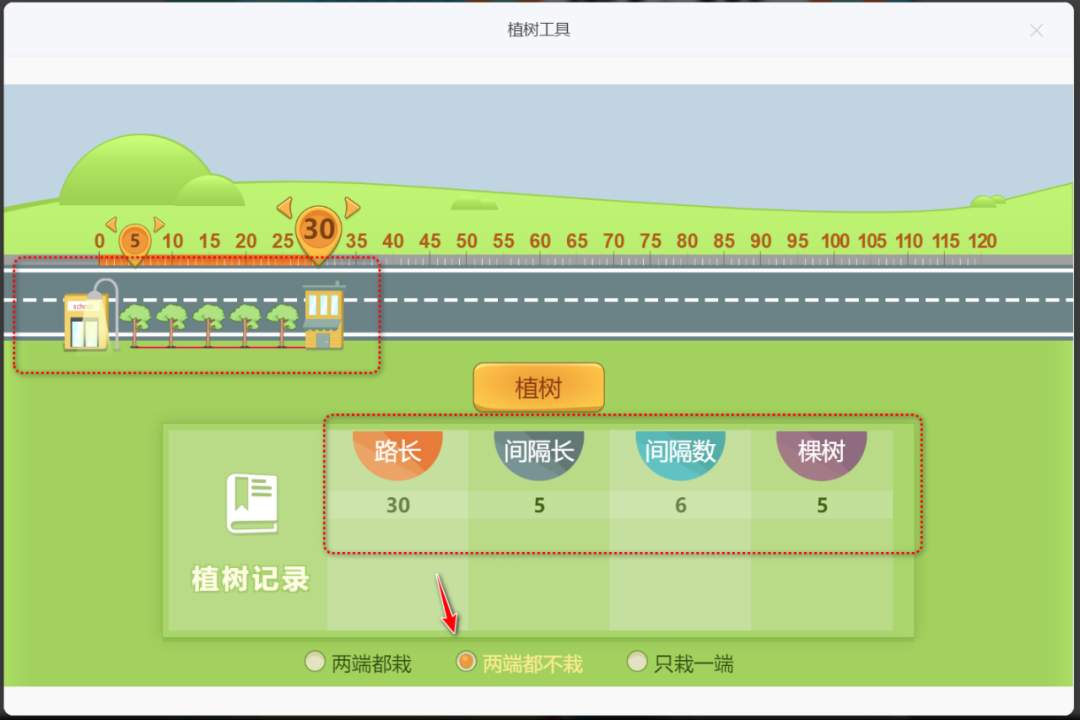

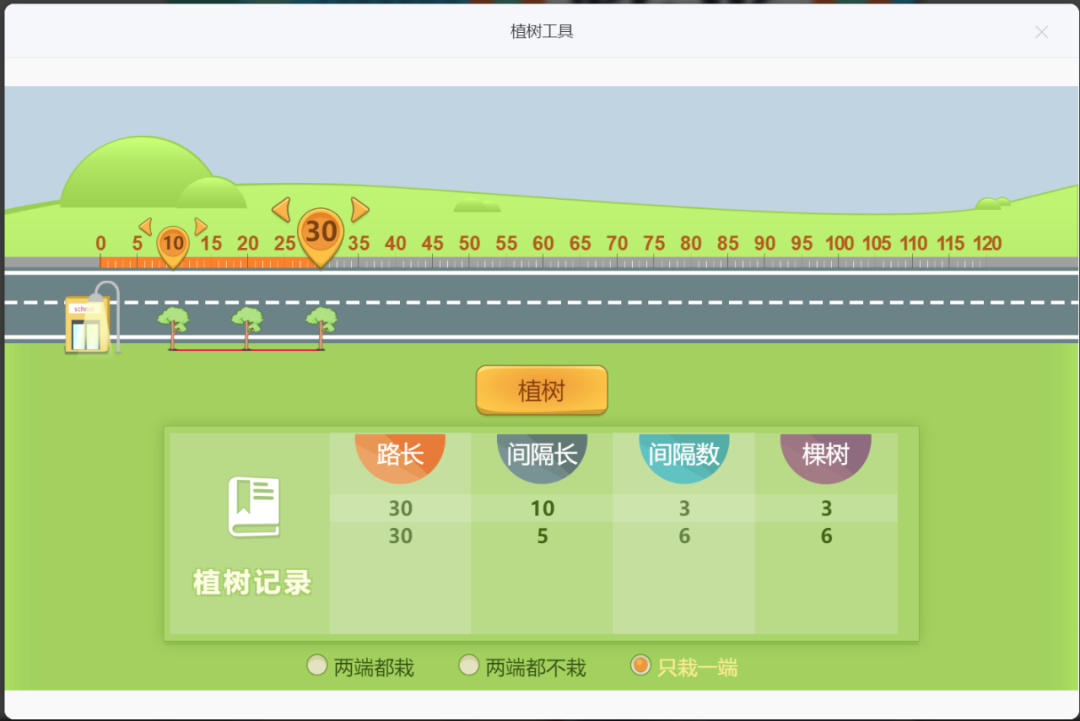

上方圈1,可以拖动,改变植树的间距。

上方圈1,可以拖动,改变植树的间距。 拖动圈2,可以改变栽树的路长(总长度)

拖动圈2,可以改变栽树的路长(总长度) 点击圈3,动画展示栽树的效果。

点击圈3,动画展示栽树的效果。 圈4——7显示数据。

圈4——7显示数据。 下方三个按钮,选中某一个,显示相应的效果。

下方三个按钮,选中某一个,显示相应的效果。

在植树记录上,有数据,可以根据数据进行计算,通过老师的点拨,让学生明白数据之间的关系,总结出公式。这个是植树问题,可以据此拓展到站队、灯笼、摆花等等问题。

在植树记录上,有数据,可以根据数据进行计算,通过老师的点拨,让学生明白数据之间的关系,总结出公式。这个是植树问题,可以据此拓展到站队、灯笼、摆花等等问题。

附录:小学阶段各教材相关问题的编排和教学策略

附录:小学阶段各教材相关问题的编排和教学策略一、 教材中的编排(以主流教材如人教版、北师大版、苏教版等为例)

-

早期渗透(低年级 – 一、二年级):

-

并非直接出现“栽树”应用题。

-

在认识数、比较多少、简单的加减法应用中,会涉及间隔排列的物体(如彩旗、灯笼、小朋友排队、花朵等)。

-

重点:让学生直观感受“物体”和“间隔”的存在,能数出它们的数量。例如:“路两边有5面彩旗,它们之间有几个空?” 初步建立“物体数”和“间隔数”可能相等的感性认识(如封闭图形或特定排列)。

-

目标:积累关于“间隔”的初步经验。

-

正式引入与基础模型建立(中年级 – 三年级为主):

-

两端都栽:棵树 = 间隔数 + 1

-

只栽一端(或一端是建筑物/障碍物):棵树 = 间隔数

-

两端都不栽:棵树 = 间隔数 – 1

-

典型单元:通常在三年级上册或下册的“数学广角”、“解决问题”或专门单元中出现。

-

核心模型:集中学习三种基本类型:

-

情境:以在一条直线上植树为主要情境。题目会明确给出总长度和间隔距离(株距),要求计算棵数;或者给出棵数和株距,求总长;或者给出总长和棵数,求株距。

-

关键概念:明确引入并强调“间隔数 = 总长 ÷ 株距”这个核心关系式。理解“棵数”与“间隔数”的关系是重点和难点。

-

方法:教材会大量使用图示法(画线段图)来帮助学生理解抽象的数量关系。鼓励学生动手画图、用小棒模拟等。

-

目标:建立清晰的数学模型,理解三种基本情况的本质区别,掌握基本公式的推导和应用。

-

巩固、拓展与应用(中高年级 – 四、五年级):

-

路的两边都栽:先求一边的棵数,再×2。

-

间隔距离变化:不同路段有不同的株距。

-

方阵问题(植树问题的二维拓展):虽然有时单独讨论,但核心思想与间隔相关。

-

与其他问题结合:如时间问题(敲钟)、楼梯问题、锯木头问题等,本质都是“点段关系”,引导学生发现其模型与栽树问题的一致性(即都是间隔问题)。

-

核心模型:棵树 = 间隔数 (因为首尾相接,相当于“只栽一端”的模型)

-

强调:封闭图形中,总长 = 间隔数 × 株距 = 棵数 × 株距。

-

封闭图形(环形)栽树:在四年级左右,会引入在圆形池塘、花坛、操场等封闭图形周围栽树的问题。

-

复杂情境与变式:

-

提高要求:更注重分析能力、灵活运用模型的能力、解决稍复杂综合问题的能力。题目条件可能更隐蔽,需要学生自己识别出属于哪种模型。

-

方法:继续强调画图分析,同时培养学生抽象建模的能力,能从具体情境中提炼出“点”(树)和“段”(间隔)的关系。

二、 教学策略

-

强调直观感知与操作体验:

-

用一条线段代表“路”。

-

用“点”或“短竖线”代表“树”。

-

清晰地标出“总长”、“株距(间隔长度)”、“间隔数”、“棵数”。

-

用不同的标记区分“两端栽”、“一端栽”、“两端不栽”。

-

目标:让学生看到图就能理解数量关系,避免死记硬背公式。

-

实物模拟:让学生用小棒(代表树)、尺子(代表路)、橡皮筋(代表间隔)在课桌上实际操作,感受不同栽法下棵数与间隔数的关系。例如,用5根小棒代表树,数数它们之间形成几个间隔。

-

身体演示:让几个学生站成一排,扮演“树”,其他学生观察“树”与“间隔”的数量关系(手拉手可以模拟封闭图形)。

-

画图(线段图)是核心策略:这是解决栽树问题最有效、最直观的方法。教师必须反复示范、严格要求学生画图。

-

聚焦核心关系:

间隔数 = 总长 ÷ 株距: -

在引入棵数与间隔数的关系之前,必须牢牢建立这个等式。它是整个问题的基础。

-

通过测量活动、画图计算等方式,让学生深刻理解“间隔数”是如何由总长和株距决定的。

-

对比探究三种基本模型:

-

不要孤立教学。将三种情况(两端栽、一端栽、两端不栽)放在一起对比教学。

-

设计对比性题目:相同的总长和株距,改变栽种方式,观察棵数的变化。

-

引导学生发现规律:通过画图、列表格等方式,让学生自己总结出“棵树 = 间隔数 +1 / = 间隔数 / = 间隔数 -1”的规律。理解“为什么”比记住公式更重要。关键点在于“点”比“段”多1(两端栽)、“点”等于“段”(一端栽)、“点”比“段”少1(两端不栽)。

-

明确关键点:强调“两端”这个条件的重要性,判断清楚起点和终点是否栽树是解题第一步。

-

从“模型”角度理解封闭图形:

-

引导学生将封闭图形(如圆)“剪开拉直”,与之前的直线模型建立联系。发现首尾两棵树重合了(或者说,第一棵树既是起点也是终点),因此相当于“只栽一端”的模型,棵数=间隔数。

-

通过画圆、在圆周上点“点”来直观感受。

-

重视语言表述与模型提炼:

-

鼓励学生用自己的话解释数量关系(如:“因为两头都栽,所以树比间隔多一个”)。

-

引导学生识别不同情境中的“点”和“段”:树是点,间隔是段;路灯是点,间隔是段;钟声是点,间隔时间是段;楼层是点,楼梯是段。建立“间隔问题”的通用模型意识。

-

强调解题步骤:

-

仔细读题,明确情境(直路?封闭?两边?)。

-

判断栽种方式(两端、一端、两端都不栽?)。

-

计算

间隔数 = 总长 ÷ 株距(注意单位统一!)。 -

根据栽种方式确定

棵数与间隔数的关系。 -

计算求解(注意两边栽要×2等)。

-

画图验证(非常重要!)。

-

分层练习与变式训练:

-

已知棵数和株距,求总长。

-

已知总长和棵数,求株距。

-

路两边都栽。

-

起点或终点有障碍物(自动归入“只栽一端”或“两端不栽”)。

-

不同路段不同株距(分段计算)。

-

与其他间隔问题(敲钟、爬楼、锯木头)结合。

-

逆向思维问题(如:知道棵数和间隔数关系求株距范围)。

-

基础巩固:直接应用三种基本模型和封闭模型的标准题。

-

变式应用:

-

开放性问题:如设计一个植树方案,满足特定要求。

-

易错题辨析:专门设计容易混淆的题目(如封闭图形误用直线公式,路两边栽忘记×2,单位不统一等),进行讨论分析。

-

利用信息技术:

-

使用动画演示栽树过程,动态展示点段关系的变化。

-

利用交互式白板工具让学生拖拽“树”和“间隔”,直观理解关系。

-

联系生活实际:

-

引导学生发现生活中的“栽树问题”原型:街道旁的树木、电线杆、路灯、操场插彩旗、围栏的柱子、排队做操、钟表报时、爬楼梯、锯木头、方阵队列等。体会数学的广泛应用。

总结

小学数学教材对“栽树问题”的编排遵循了由浅入深、由直观到抽象、由单一到综合的原则。教学的关键在于:

-

强化直观:通过操作、画图(尤其是线段图)让学生“看见”点(树)和段(间隔)的关系。

-

吃透基础:深刻理解

间隔数 = 总长 ÷ 株距和三种基本模型(两端栽、一端栽、两端不栽)的本质区别(点与段的数量关系)。 -

对比建模:在对比中掌握规律,并提炼出通用的“间隔问题”数学模型。

-

灵活应用:通过变式练习和联系生活,培养学生识别模型、迁移应用的能力。

-

过程规范:强调解题步骤,特别是画图验证的习惯。

避免让学生死记硬背公式“棵树=总长÷间距+1”,一定要让他们理解这个“+1”或“-1”或“=间隔数”背后的道理,这才是解决所有间隔问题的核心能力。