引言:打破传统备课的桎梏

在传统教学中,备课常被简化为“知识点罗列+习题设计”,教师易陷入程式化的窠臼,而学生则在被动接受中丧失兴趣。《从备课开始的50个创意教学法》一书直击这一痛点,以“创意”为核心,为教师提供了从课堂导入到总结评价的全流程创新方案。作者麦克·格尔森结合多年教学与教师培训经验,将抽象的教学理论转化为50种可落地的课堂活动,既注重知识传递的效率,更强调学生的主动参与与思维激发。

内容概述:分层设计,覆盖教学全场景

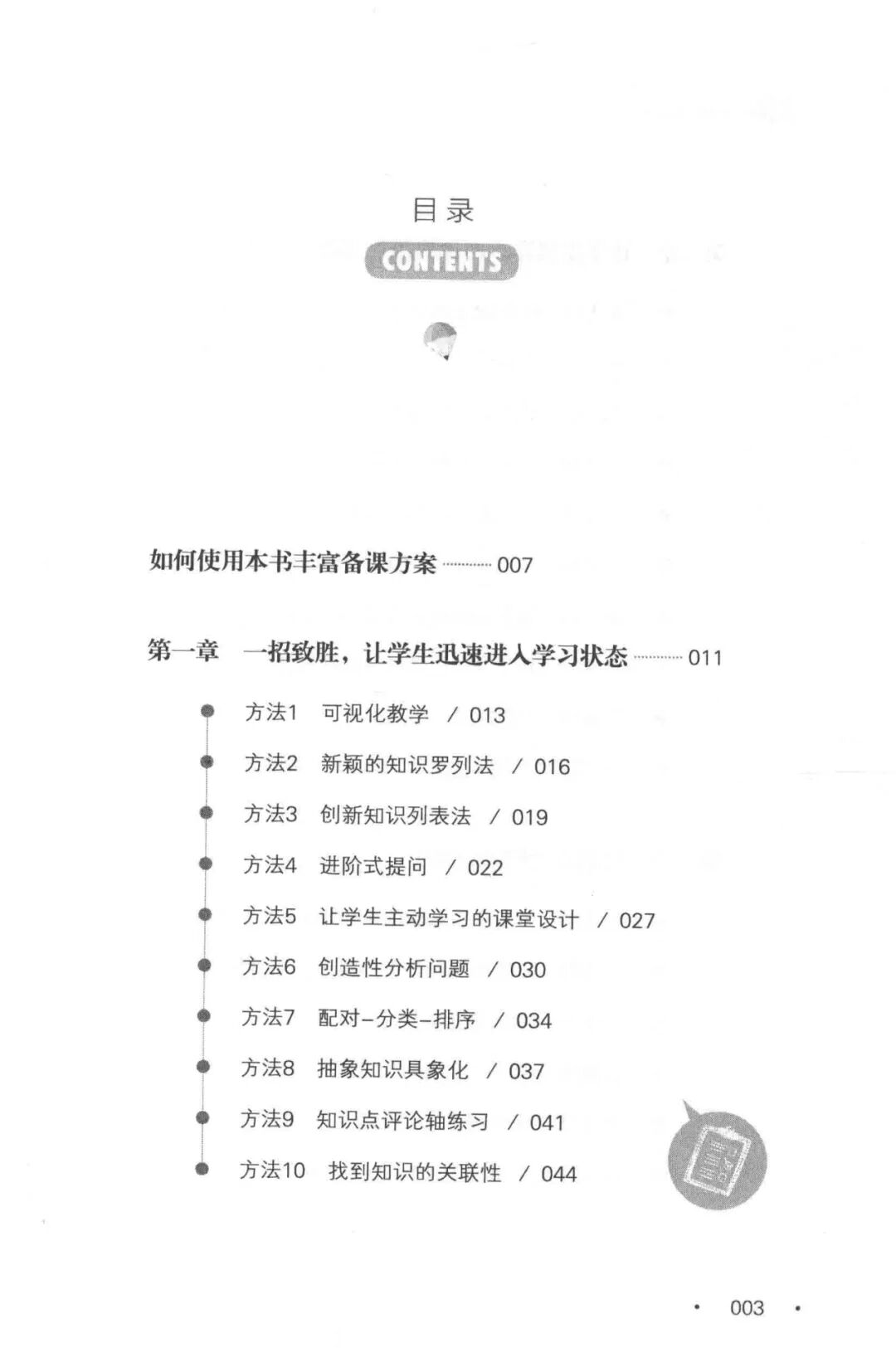

全书分为五章,每章聚焦一个教学场景,层层递进:

- 第一章:让学生迅速进入学习状态

- 案例:方法4“进阶式提问”借鉴布鲁姆分类法,设计难度递增的问题链。例如,在讲解中国古代政治制度时,从“夏朝的建立”到“中央集权的利弊分析”,引导学生由记忆过渡到批判性思考。

- 亮点:通过阶梯式提问,既照顾不同水平的学生,又为课堂后续讨论埋下伏笔。

- 第二章:知识内化的互动设计

- 案例:方法12“小组合作式辩论”以工业革命为背景,随机分配正反方立场。学生需在有限时间内构建论点,并通过全班投票检验说服力。此方法将历史事件的复杂性转化为可操作的思辨训练。

- 亮点:打破“教师主导”模式,让学生在角色扮演中深度理解多元观点。

-

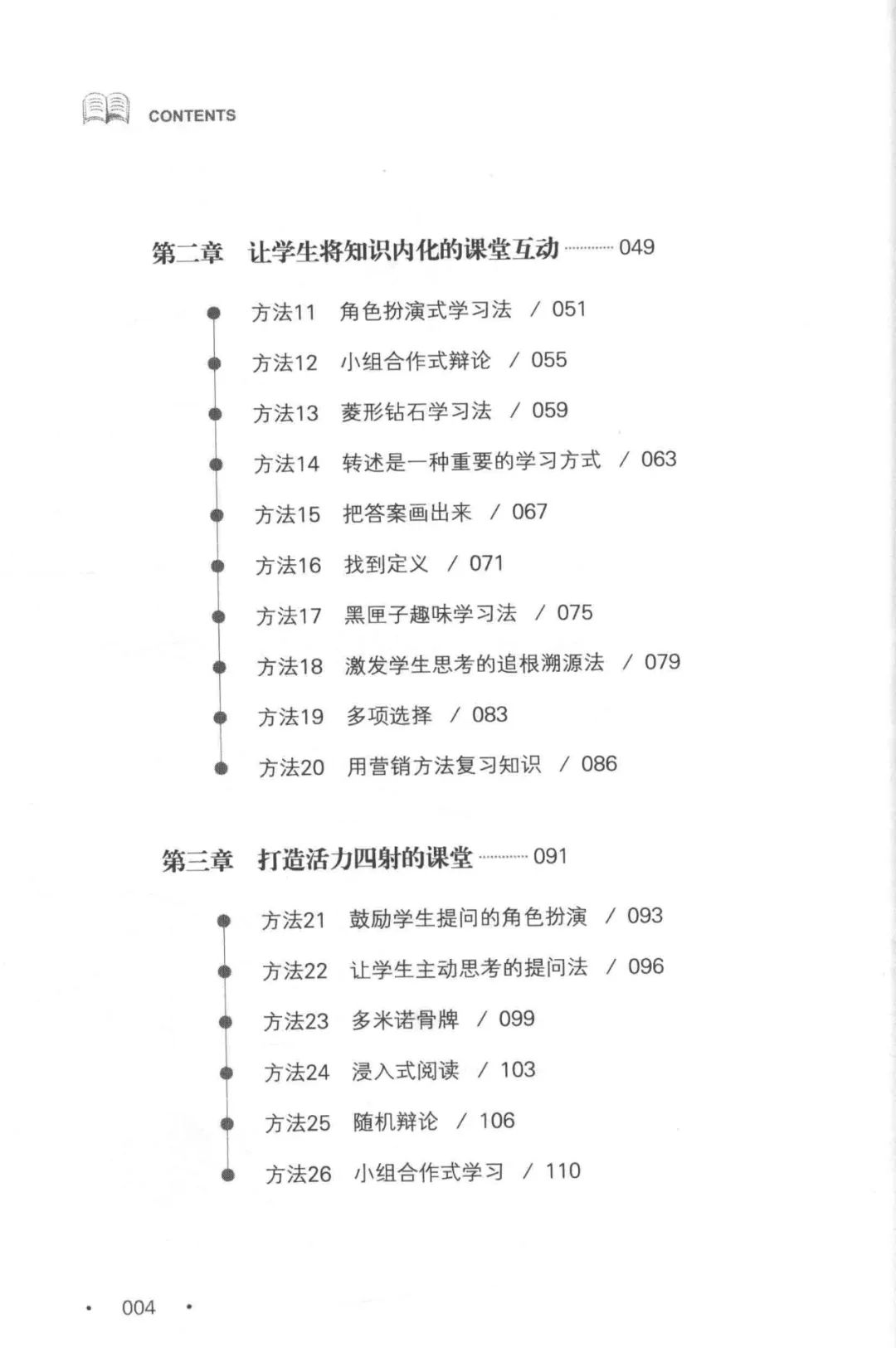

- 第三章:活力课堂的打造秘笈

- 案例:方法25“随机辩论”通过纸条随机分配立场,要求学生在短时间内为“可再生能源是否值得投资”等议题辩护。此方法尤其适合午休后的“唤醒”环节。

- 亮点:随机性增加挑战,学生需快速调用知识并灵活应对,课堂氛围紧张而活跃。

- 第四章:翻转课堂的创新实践

- 案例:方法34“创造知识记忆链”以化学中的无机化合物为例,学生通过关联关键词(如“纯碱”“苏打”)形成逻辑链条,并在全班协作中完善知识网络。

- 亮点:将零散知识点转化为动态的集体记忆,强化学科内在逻辑。

- 第五章:创客教学的多维探索

- 案例:方法44“3D学习法”让学生用废旧材料制作“细胞结构模型”,将抽象生物学概念具象化。例如,用鸡蛋盒模拟线粒体,用吸管构建细胞膜。

- 亮点:动手实践与跨学科思维的结合,激发创造力与问题解决能力。

核心价值:实用性与创新性并举

-

- 以学生为中心的活动设计

书中方法均以“学生参与”为出发点。例如,方法20“用营销方法复习知识”要求学生以“销售员”身份推广知识点,不仅巩固知识,更培养了沟通与说服技能。 - 资源支持与灵活调整

每项方法均提供“活动小贴士”“拓展”与“提升”建议。例如,方法7“配对-分类-排序”既可简化使用PPT,也可升级为卡片操作,适应不同课堂条件。附赠的500页PPT资源进一步降低教师备课难度。 - 跨学科与数字化融合

书中强调多媒体工具的应用(如方法33“巧用PPT呈现重点”),并鼓励跨学科关联(如方法29“创建跨学科关联”)。例如,将历史事件与文学、地理结合,拓宽学生视野。 -

局限与建议

- 适用性差异:部分方法(如方法42“弹射座椅”)对班级规模和学生性格敏感,需教师根据实际情况调整。

- 深度与广度的平衡:个别方法(如方法50“及时反馈”)仅提供框架,需结合具体学科补充细节。

结语:教师工具箱的必备指南

《从备课开始的50个创意教学法》并非理论堆砌,而是一本“拿来即用”的实践手册。它既适合新手教师快速构建课堂框架,也为资深教师提供突破瓶颈的灵感。在强调核心素养与创新能力的教育变革中,本书通过50把“钥匙”,为教师打开了一扇让课堂焕发生机的大门。正如作者所言:“教学不是灌输,而是点燃火焰。”这本书,正是那根值得紧握的火柴。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。