1. 从“思考”到“行动”:早期智能体:擅长思考和对话,但行动局限于生成文本。它就好比一个“参谋”,只能提供建议。现在智能体:具备了工具使用能力。它们可以调用API、操作软件(如订机票、发邮件)、控制智能家居,甚至像前面提到的“OK Computer”那样,直接在操作系统层面进行操作。它们成了一个可以亲自执行的“助手”。2. 从“单步”到“多步”与“规划”:早期智能体:一问一答,完成一个独立请求。现在智能体:可以处理像“为我策划一次为期三天的北京之旅,并预订机票和酒店”这样的复杂指令。它们会自主规划任务步骤:先查天气、再找景点、然后对比航班和酒店价格,最后完成预订。这需要强大的任务分解和逻辑链条能力。3. 从“孤立”到“协同”:一个复杂的任务可能需要多个“子智能体” 协同完成。比如,一个“研究智能体”负责搜集资料,一个“写作智能体”负责撰写报告,一个“审核智能体”负责校对。前文所提到的“AutoGLM 沉思”和“超能 beta”等,其核心可能就是构建这样一套高效的内部分工与协作机制。在《谷歌打造人工智能“联合科学家”工具,协助研究人员以加速科学研究》一文中,我就曾介绍了谷歌公司的研究人员,已经为我们勾勒出了多智能体协同工作,在人类科学家的主导下,开展联合研究的广阔前景。

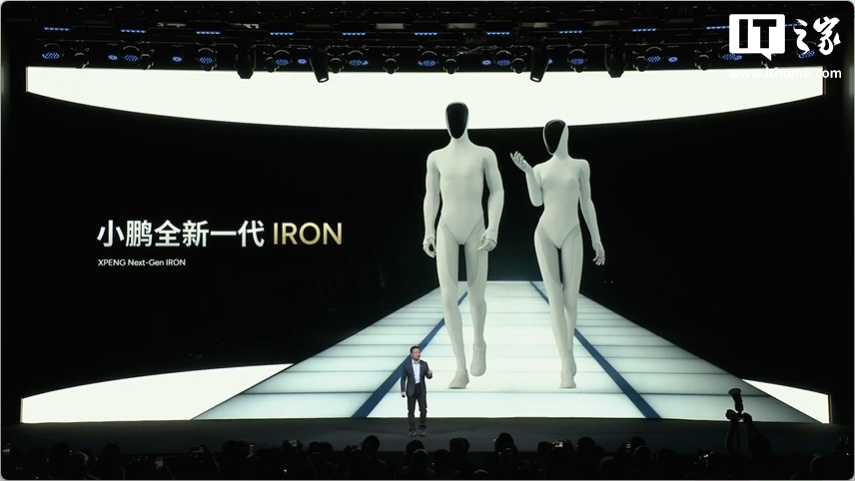

Photo by Daniel K Cheung on Unsplash再回头看国内最新的智能体发展,Manus、智谱清言“AutoGLM 沉思”、豆包的 “超能 beta”、以及KIMI的 “OK Computer”,它们之间也似乎各有特色。Manus的横空出世可能代表了一种原生智能体框架的突破,它从底层就是为“行动”而设计的,而非在对话模型上打补丁。智谱清言“AutoGLM 沉思”的名字中的“Auto”本身就强调了其高度自主的任务规划与执行能力,是“思考型智能体”的典型代表。而豆包的 “超能 beta”则侧重于多模态理解和生成能力的增强,让智能体不仅能处理文字,还能看懂图片、听懂声音,从而在更丰富的场景中完成任务。KIMI不久之前发布的 “OK Computer”极具象征意义,它直接指向了智能体的终极形态之一——成为个人数字世界的操作系统和中枢。它可能实现了与底层系统(如你的电脑、手机)的深度集成,真正做到“一句话搞定一切”。

回顾过去几年智能体的发展,2025年的,我们似乎正在见证智能体所经历的一场深刻的范式转移:1、在角色上,从“聊天机器人”变为“数字员工”或“个人协作者”。2、在能力上,从“语言理解”扩展到“规划、工具使用、多模态交互”。3、在生态上,从“单一模型”演变为“平台、框架、应用”的繁荣生态。智能体的转型和发展正处于从“赋能于人”到“自主行动”的激动人心的转折点。智能体不再只是我们手中的工具,而是开始成为能够独立在数字世界里为我们解决问题的代理。它不仅仅是我们的智囊、顾问、思想伙伴,而且会成为我们的得力助手。

2026年的人工智能领域,可能会超乎我们所有人的想象。它们将更懂我们,更主动地为我们服务,并通过彼此协作解决更宏大的问题。让我们一起共同期待!

Photo by Duong Ngan on Unsplash