人类正在经历”人工智能时代的人脑保卫战”。大脑用进废退,人工智能给人类带来方便的同时,危害也来了,AI升级人脑降级,长期依赖人工智能,会造成大脑萎缩、认知卸载,减少神经连接、算力下降,甚至是不可逆的损失,本文强调怎样正确使用人工智能,强化自主思考,坚持自然情感。

摘要:随着人工智能技术的飞速发展与深度渗透,其在带来前所未有的便利与效率的同时,也潜藏着对人类认知能力和情感世界的隐性侵蚀。本文基于神经科学“用进废退”的基本原则,探讨了过度依赖AI可能导致的大脑认知功能退化、神经连接减少及情感冷漠化等问题。论文旨在论证,在AI不可逆转的发展浪潮中,人类必须采取主动策略,构建以人类智慧为核心、AI为辅助的新型共生关系,通过有意识地强化自主思考、深度学习和自然情感互动,防止认知卸载与大脑萎缩,确保人类文明的持续繁荣与人性之本真。

关键词: 人工智能;用进废退;认知卸载;自主思考;神经可塑性;自然情感

一、 引言:盛宴与隐忧——AI时代的双刃剑人工智能正以前所未有的力量重塑世界。从解答复杂问题、自动驾驶,到个性化推荐和内容生成,AI作为强大的外部工具,极大地解放了人类的认知资源,提升了社会整体运行效率。然而,这场技术的盛宴背后潜藏着深刻的隐忧:当我们将记忆、决策、甚至创造力越来越多地“外包”给机器时,我们自身的大脑会如何演变?神经科学的经典法则“用进废退”提醒我们,长期闲置的神经通路会逐渐弱化甚至消亡。本文的核心论点是:无节制地依赖AI会导致认知卸载,引发大脑关键功能的退化,而唯有通过有意识地正确使用AI,并坚守自主思考与自然情感,方能在这场人脑保卫战中取胜。

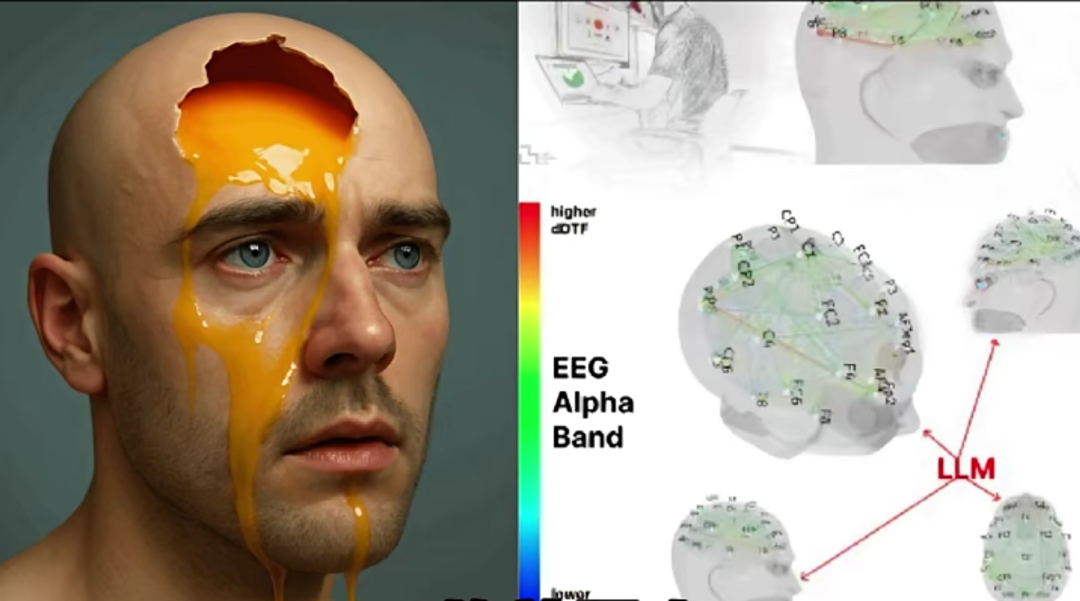

二、 AI依赖的潜在危害:从“认知卸载”到“大脑萎缩”记忆与学习的弱化: 当搜索引擎和AI助手成为我们的“外部大脑”,记忆事实性知识、甚至进行复杂知识关联的内在动机和能力都会下降。海马体等负责记忆和空间导航的脑区若缺乏锻炼,其神经连接密度会降低,长期可能导致记忆力的减退和学习新知识的困难度增加。

批判性思维与问题解决能力的退化: AI善于提供答案,但过度依赖会使我们跳过提出问题、分析假设、探索多种解决方案的艰苦而珍贵的思维过程。这可能导致前额叶皮层等负责执行功能(如推理、规划和决策)的脑区活动减弱,削弱我们应对全新、复杂挑战的能力。

- 创造力与想象力的枯竭:虽然AI可以生成艺术和音乐,但它本质上是基于现有模式的重组。人类的原创性灵感源于独特的生活体验、跨领域的知识碰撞和潜意识的情感涌动。长期依赖AI进行内容消费和创造,会减少我们大脑默认模式网络(负责白日梦和发散性思维)的激活,从而扼杀创新的火花。

- 社会情感能力的冷漠化:AI交互是程式化的、缺乏真正的情感共鸣。过度沉浸在虚拟AI交互中,会挤占与真人进行复杂、非语言情感交流的时间。这可能导致镜像神经元系统(负责共情和理解他人意图)和边缘系统(情绪中心)的发育或功能受到影响,使人变得情感迟钝,难以建立和维持深度的社会关系。

三、 战略与路径:如何正确使用AI以强化人脑

面对挑战,因噎废食并不可取,正确的策略是“以我为主,为我所用”,将AI定位为强大的辅助工具,而非替代品。

- 明确主辅关系:AI是“副驾驶”,而非“自动驾驶”

-

- 原则:始终让人类大脑担任最终的决策者、批判者和创造者。

- 实践:使用AI生成方案后,必须对其进行审视、质疑和修正。追问“为什么是这个答案?”“它的假设是什么?”“有没有更好的方式?”将AI的输出作为思考的起点和素材,而非终点。

- 强化深度认知,对抗浅层消化

-

- 原则:主动进行需要付出认知努力的活动。

- 实践:

- 有目的地使用AI:带着明确的问题和目标去使用AI,而非被动地消费其推送的信息。

- 践行“生成式学习”:在使用AI查阅资料后,关闭界面,用自己的话进行复述、写作或讲授给他人听。这个过程能强力激活神经连接,巩固知识。

- 设置“无AI”时间:每天划定专门的时间用于深度阅读、沉思和不受干扰的创造性工作,刻意锻炼专注力和连续思考的能力。

- 保卫自然情感,强化社会连接

-

- 原则:珍视并优先进行面对面、富有情感的真人互动。

- 实践:

- 用AI处理事务,用真心连接彼此:利用AI提高工作效率,节省出的时间应更多地用于与家人朋友的高质量相处,进行深入的对话和共享体验。

- 在现实中培养爱好:参与体育运动、艺术创作、户外探险等能调动全部感官和情感的活动,这些是AI无法替代的情感与认知源泉。

- 发展数字素养与伦理:教育公众(尤其是新一代)认识到AI的局限性及其对情感的影响,培养健康的人技互动习惯。

- 拥抱终身学习,激发神经可塑性

-

- 原则:大脑终生都具有可塑性,持续学习是对抗退化的最有效武器。

- 实践:主动学习AI不擅长的领域,如哲学思辨、高阶策略游戏、演奏乐器或学习一门新的语言。这些复杂技能能持续构建和强化大脑的神经网络。

四、 结论:走向人机共生的智慧未来

人工智能的崛起并非人脑的终结,而是一次对人类智慧与适应性的终极考验。真正的危险不在于AI本身,而在于我们使用它的方式。我们必须清醒地认识到,便利的代价可能是我们最宝贵的资产——思考的能力和丰富的情感。因此,我们呼吁建立一种新的“人机契约”:一方面,我们应毫无畏惧地利用AI突破认知边界,解决宏大挑战;另一方面,我们必须以更大的决心和自觉,捍卫并锻炼我们内在的认知与情感能力。通过将AI定位为辅助工具(Augmented Intelligence)而非替代智力(Artificial Intelligence),我们方能驾驭技术,而非被技术所驯化。最终,一个更美好的未来,属于那些能驾驭AI却仍保有一颗善于独立思考、充满自然情感的“人”之大脑的个体与社会。

参考文献[1] Carr, N. (2010).The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains. W. W. Norton & Company.[2] Clark, A., & Chalmers, D. (1998). The Extended Mind.Analysis, 58(1), 7–19.[3] 邓肯,J. (2021). 《大脑修复术》. 中信出版集团.[4] Turkle, S. (2017).Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. Basic Books.[5] 马格努斯,V. (2022). 《AI未来:人工智能如何重塑个人、商业与社会的未来图谱》. 浙江人民出版社.