抗战胜利前夜:南京受降仪式幕后故事

1945年初秋,抗日战争胜利的曙光终于照亮中华大地。80年前的这个时刻,日本侵略者即将向中华民国政府正式投降,一场举国瞩目的受降仪式正在酝酿。究竟在投降典礼前夕发生了什么?军事部署如何安排?中日双方又经历了怎样的交涉与心理较量?有哪些鲜为人知的人物故事?本文将带您重温1945年9月初南京受降仪式前夕的幕后情景,在史料记载中寻找答案。

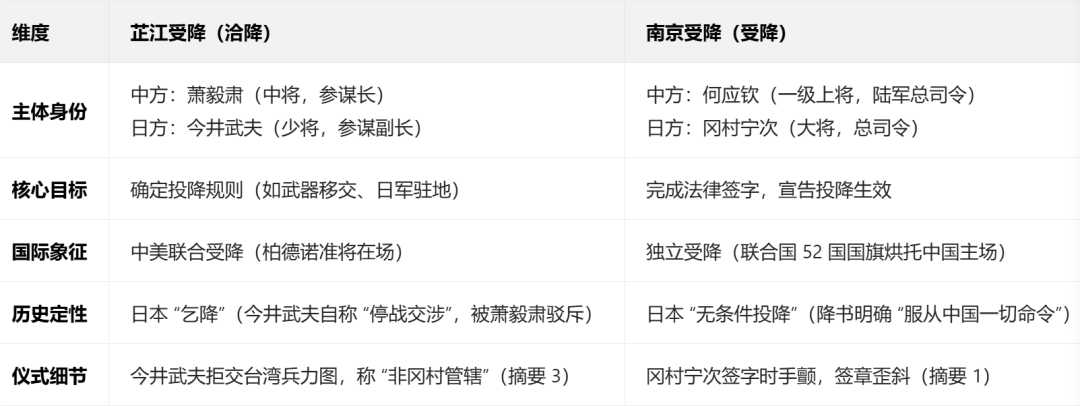

芷江洽降1945年8月15日,日本天皇宣布无条件投降,但中国战场上日军的态度并非立刻驯服。侵华日军总司令冈村宁次一度心存侥幸,向东京请示时竟声称“日军在华有百万之众,且连战连胜,何以言降?”,甚至叫嚣“必要时应行使武力自卫”[1]。这一强硬表态显示部分日军依然顽固,也使得中方在受降安排上格外谨慎。

最初,蒋介石原计划在日军占领区江西玉山机场接受投降。当地政府火速整修了跑道,甚至搭建了临时礼堂,准备迎接日军代表[2]。然而由于玉山地处敌占区,安全隐患大,加之通讯交通不便,不利于部队机动,高层将领提出异议[3]。盟军驻华参谋长美军魏德迈将军建议将受降地点改在中方控制的湖南芷江[4]。蒋介石迅速采纳了这一建议,决定改在芷江受降。这一更改既是出于安全考虑,也是为了在心理上震慑日军——将投降仪式置于我方后方基地,更能体现胜利者的姿态。

为了确保受降顺利,中方展开周密的军事部署。8月18日,蒋介石致电冈村宁次,通知日方降使于8月21日飞抵芷江受降,并列出严格的七项须遵守事项,包括在飞机尾部系上红布条标志、由盟军战机护航、限定随行人数、携带日军兵力部署清单和联络电台呼号等[5]。这一系列细节规定显示出中方对日军代表“宁可严些,不可险些”的态度。与此同时,中方抽调精干力量筹备受降事务。陆军总部副参谋长冷欣、第四处处长刘措宜等人奉命赶赴芷江,会同第四方面军和新六军中抽调的一批精兵强将,组成了“日本投降签字典礼筹备处”,分工负责受降所需的场地布置、交通车辆和治安维持等事项[6]。可以说,从会场布置到安全警戒,都事无巨细地提前安排妥当。蒋介石在重庆也紧急召开各部门会议,确定受降代表团名单,并决定在芷江设立陆军前进总指挥部[7]——全国军政体系为这场胜利仪式进入了临战状态。

在军事部署紧张进行的同时,外交层面的沟通与博弈也在展开。按照同盟国统帅部的安排,日本在中国(不含东北)和越南北部的日军将向蒋介石为首的中国战区投降[8]。这意味着中国作为战胜国,有权主导华中华南地区日军受降。但要实现这一目标,还需要盟友配合与敌方合作。首先是与盟军的协调。美军积极支援中国接收日军投降。魏德迈将军不仅提供建议选定芷江为洽降地点,还协助空运和警戒等具体事宜。

在8月21日日本降使飞赴芷江途中,中美空军派出混合编队战机为其护航,确保日机在遵守指令的情况下安全抵达[9]。芷江受降当日11时许,机尾系着红布条作为标识的日本飞机在三架美制P-51“野马”战斗机护送下徐徐降落芷江机场[9]。可以想见,这架悬挂特殊标志的日军飞机被几架战斗机押解着降落的场景,正体现了盟军对受降工作的重视和戒备。

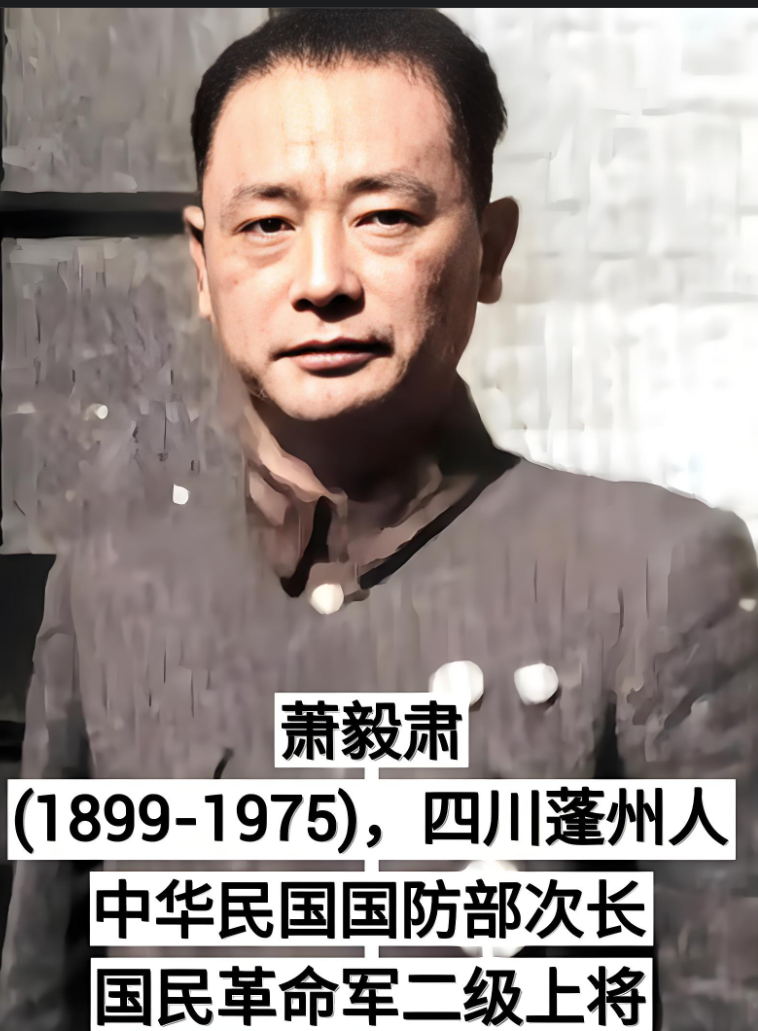

另一方面是与日方的沟通博弈。8月21日至23日,侵华日军副总参谋长今井武夫率日本代表团抵达芷江洽降。据记载,今井等人下机后“面带戚容,情绪颇为紧张”,在荷枪实弹的中美士兵押送下登上吉普车,仿佛“过街示众的囚犯”般穿过人群[10]。他们此刻垂头丧气、如履薄冰的神情,折射出日本战败者的失落。当天下午3时20分,今井武夫等四名降使脱帽步入芷江洽降会场,面对中方代表深深鞠躬行礼;而中方代表萧毅肃等人并未还礼,只是淡淡回应:“请坐!”[11]。这短短一幕,胜负姿态已然鲜明。

在洽降谈判中,日方交出了侵华日军的兵力部署图,接受了中方拟定的详细投降条件备忘录[12][13]。据史料记载,中方向日方下达的《中字第一号备忘录》对日军停止战斗、解除武装、听候命令等事宜都做出了具体规定[13]。可以说,每一步该怎么做,都已经替日军安排好。期间还发生了一个小插曲:由于日本军人“素视军刀如生命”,今井武夫恳请保留随身佩刀,萧毅肃考虑再三,破例允许他在洽降会谈中不解下军刀[14]。今井对此感激不尽——这也成为双方交涉中一个鲜为人知的细节,中方在大局已定的情况下表现出克制和风度。

洽降会谈尾声,萧毅肃要求今井武夫转告冈村宁次:中方将派冷欣率先行小组赶赴南京设立受降指挥所,以确保日军投降事项顺利进行;同时,中方将在最短时间内空运部队进驻南京、上海、北平等主要地区,要求日方配合做好接收准备[15]。这一声明既是通知也是考验——要求冈村务必约束属下,保障中方部队和人员抵达及受降过程的安全。

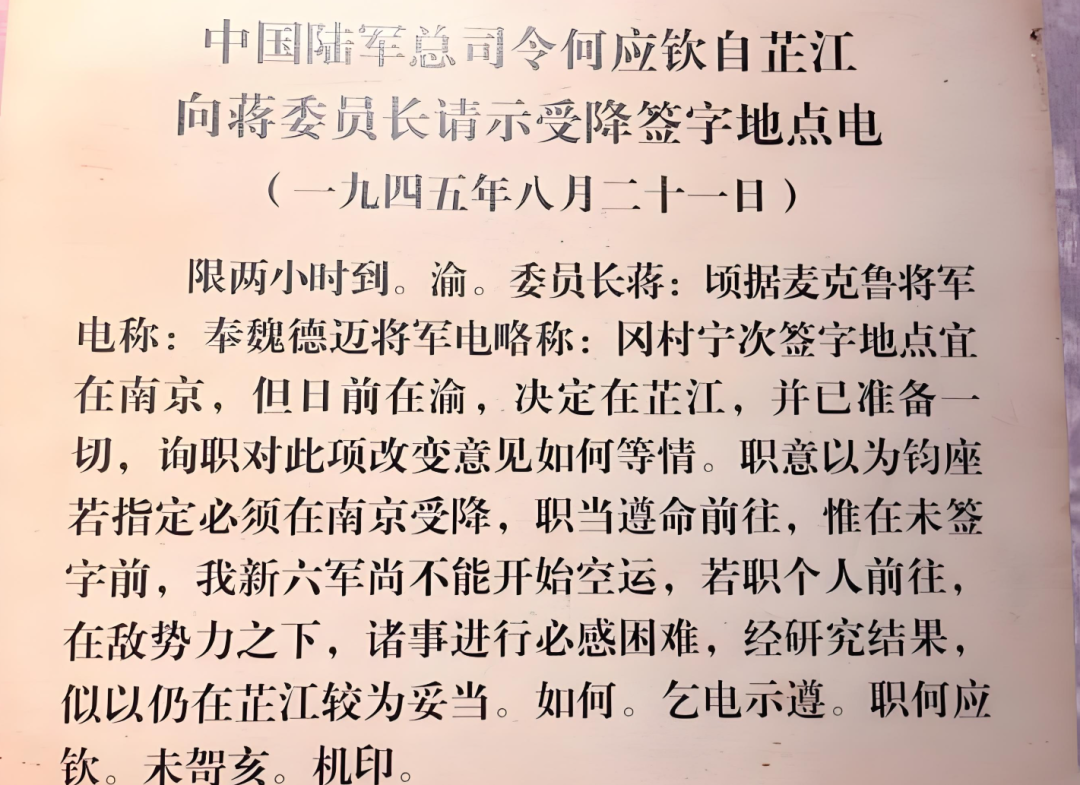

冈村方面对此表示服从,中日双方就正式受降仪式的地点和时间也达成一致。蒋介石随后致电何应钦,正式敲定中国战区投降签字仪式于南京举行[16]。根据华中的战略局势和“九”在中国文化中的吉利象征,最终把日期选定在9月9日上午9时(寓意“九九归一”)[17]。这一安排既满足了象征意义,也为中方争取了充裕时间调兵遣将:正如史料所载,征得蒋介石同意后,何应钦从容部署各路国军进驻受降地点,他在芷江完成一切准备工作后,直到9月8日早上才从芷江飞抵南京[17]。

(关键区分:芷江是 “谈投降”(中方主导规则),南京是 “签投降”(日方彻底服从)。学界争议 “芷江是否算受降”,本质是立场差异 —— 中国视角称 “受降”(主动接受),日方视角称 “洽降”(被动协商)(摘要 3)

南京受降仪式

在这场历史大戏中,中日双方的重要人物各有各的心情与遭遇。一边是胜利者的自豪与激动,另一边是战败者的屈辱与失落。许多亲历者的回忆和史料,给我们留下了这些人物在受降前夕鲜活的剪影。

首先来看中国方面。作为受降主官的中国陆军总司令何应钦,临危受命担此重任。据记载,他在芷江期间夜以继日地筹划受降事宜,身体力行参与部署,力求万无一失[17]。9月8日抵达南京后,何应钦亲自检查会场布置,审阅受降流程和文件措辞,其严谨态度可见一斑。据其身边人员回忆,何应钦心情极为庄重:一方面为即将宣告十四年抗战胜利而感慨万千,另一方面也深知自己代表着国家尊严,举手投足都马虎不得。为了仪式顺利,他甚至反复演练细节,包括站位、授文件等场景,务求表现出战胜国的气度。同时,在南京协助受降的还有海军将领陈绍宽、空军将领周至柔等人,他们分属各军种代表共同出席。许多黄埔出身的将领亦赶来见证这一历史时刻。值得一提的是,蒋介石本人并未亲临南京,而是委托何应钦全权代表中国战区最高统帅主持仪式[18]。蒋介石留在重庆,通过电台和电报密切关注进展。据报载,当得知南京受降典礼如期完成、侵华日军正式签字时,蒋介石在重庆官邸久久默立,据说眼含热泪,连呼“天佑中华”。这一细节虽未经官方证实,却流传颇广,反映出胜利来之不易令国人百感交集。

再看日方代表。冈村宁次作为侵华日军的最高指挥官,即将亲笔签下日本无条件投降书。他在战前不可一世,如今却走到这步田地,不免百感交集。冈村在日军中以刚愎自用著称,曾鼓吹对华作战的“三个月灭亡中国”狂言。可就在9月上旬,他不得不准备赴南京伏法受降。有史料称,冈村出发前一夜在日军南京司令部内召开最后一次军官会议,他神色黯然地表示:“大势已去,希望诸君遵守天皇圣训,不得再起冲突。”9月9日清晨,冈村穿上笔挺的军装,在部下簇拥下踏上前往受降会场的汽车。此时他的内心或许正进行着屈辱与责任的挣扎:既要为日本军人保存最后颜面,又必须履行投降义务,避免节外生枝。据现场人员观察,冈村脸色苍白、神情木然,完全没有昔日盛气凌人的影子。

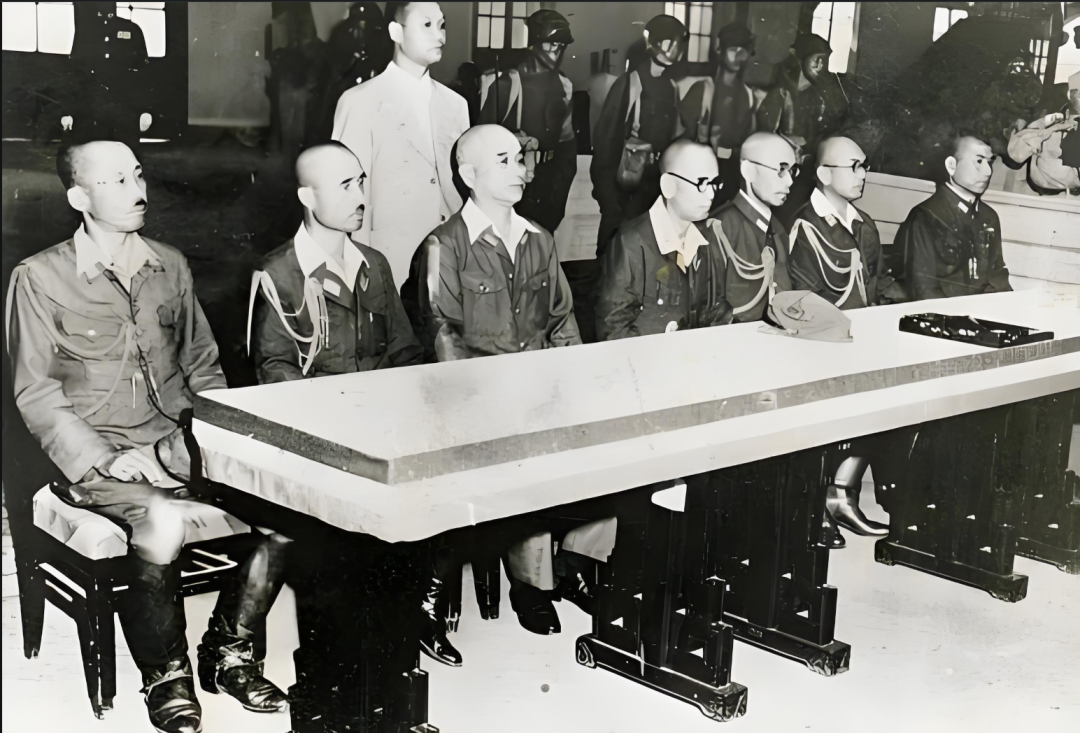

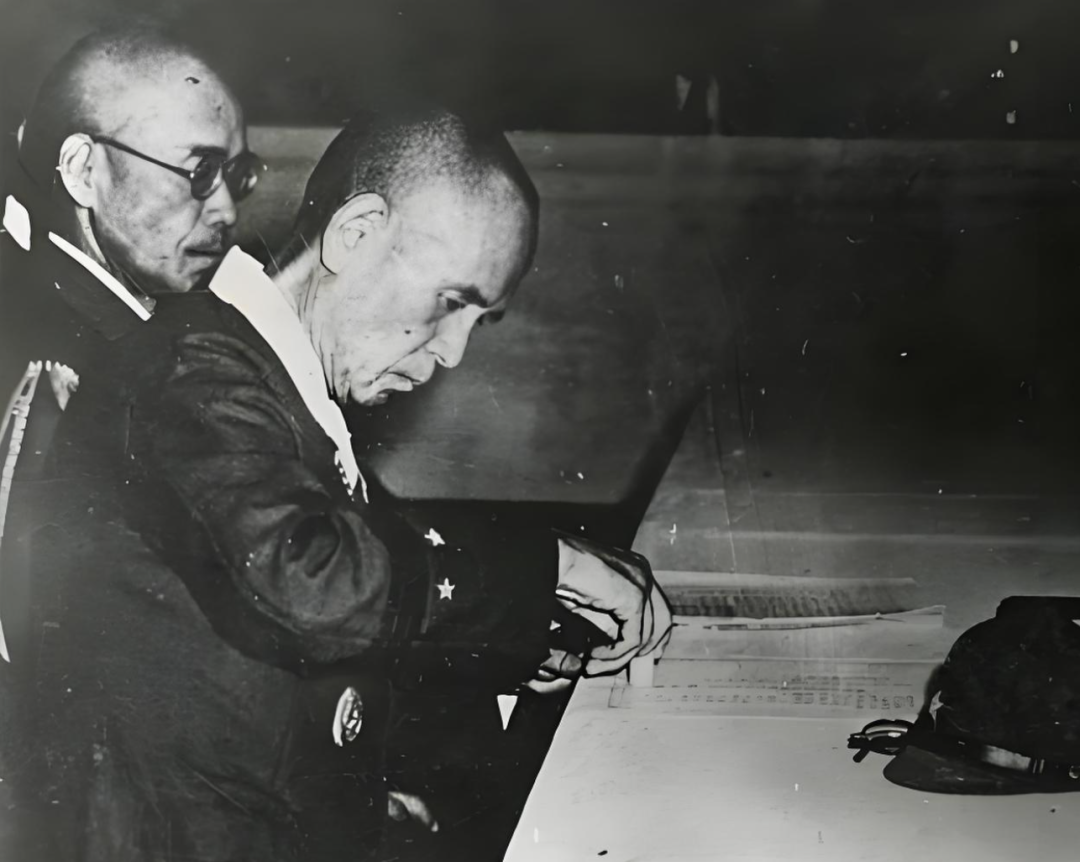

与冈村同行的日本代表团还有参谋长小林浅三郎等7人[19]。按照双方事先约定,日方代表全部剃光了头、身着无武装的军装出席,以示“缴械”的姿态[19]。除了冈村外,其余人等一律不许在会场桌上放帽子,只能规规矩矩捧在膝上[20]。可以想见,昔日趾高气扬的日本军官此刻内心的失落和羞愤。当小林浅三郎陪同冈村步入受降礼堂时,据在场者回忆,他走路有些僵硬,或许是紧张所致[21]。这种种细节,无不显示出日本代表内心的忐忑和不甘,但又不得不服从现实的复杂心态。值得一提的人物是今井武夫。作为前期洽降的日方代表,今井在完成芷江任务后并未参加南京正式签字仪式。然而,他的个人遭遇颇具戏剧性——据悉,今井武夫在日本战败后思想负担沉重,一度准备剖腹自杀,但最终为了履行投降谈判任务强撑下来。南京受降仪式后,今井还曾协助中方处理日军善后,成为极少数受到宽大对待的侵华日军军官之一。这背后固然有政治考量,但也反映出历史进程中个人命运的起伏跌宕。

受降典礼:南京现场的细节全记录

1945年9月9日,中国战区侵华日军投降签字典礼在南京中央陆军军官学校礼堂举行。图为受降仪式现场,中方代表何应钦(前排正中)正在监督日方代表签署投降书。[22]1945年9月9日上午9时,南京中央陆军军官学校大礼堂内,举世瞩目的中国战区受降典礼正式开始[17]。六朝古都南京此时披上节日盛装,主要街道插满盟国旗帜和青天白日旗,民众扶老携幼涌上街头,一派欢腾景象[22]。礼堂外荷枪实弹的卫兵列队警戒,礼堂内悬挂着巨幅孙中山先生画像,两侧墙上贴着象征和平的巨大“和”字,屋梁和二楼栏杆上悬挂着中、美、英、苏等同盟国国旗和彩旗,把会场装点得庄严而喜庆[23]。在中外来宾和记者的注视下,这场仅持续十五到二十分钟的仪式将宣告日本在中国的彻底败亡[24]。8时52分,礼堂内四盏大型水银灯骤然亮起,预示仪式即将开始[25]。何应钦身着戎装,在欢呼声中昂首步入会场,随行的有海军总司令陈绍宽上将、空军代表张廷孟上校、陆军将领顾祝同上将、萧毅肃中将等[26]。全场来宾起立致敬,中方代表依次在受降席就座:何应钦居中而坐,左侧陈绍宽、张廷孟,右侧顾祝同、萧毅肃[26]。他们面前的长桌上摆放着一只座钟、一方漆盘和文房四宝,以及《日本投降书》中英文文本、“中国战区最高统帅第一号命令”和何应钦待会儿要宣读的讲话稿,一切准备就绪[26][27]。8时58分,日方投降代表一行7人由正门步入会场[19]。走在最前的是冈村宁次大将,他紧随其后的是参谋长小林浅三郎等6名随员[19]。有人注意到,这7个日本代表清一色剃着光头、身着旧军装且未佩军刀[28]——为了表示接受缴械,他们只得如此“素面朝天”地出现。

冈村等人排成横排站定后,集体脱帽鞠躬,弯腰达45度,向何应钦等中方代表致敬[19]。何应钦微微欠身还礼,随即请日方入座。按照事先约定,只有冈村宁次被允许将帽子放在桌上,其余日方人员的军帽一律只能放在自己膝上;与此形成对比的是,中方代表则全部把军帽端正地摆在桌上[20]。这一细节安排,寓意十分明显:胜者与败者,礼数有别。9时整,随着时针指向整点,何应钦清了清嗓子,庄严宣布:“受降仪式正式开始!”会场顿时静肃无声。按照程序,仪式开始后首先留出几分钟给现场摄影记者拍照记录[29]。闪光灯亮成一片,日本代表们神情局促地面对镜头,而中方将领挺直身板,目光凝视前方。这短暂的定格,仿佛将正义战胜强权的历史时刻永久留影。9时04分左右,何应钦开口发出第一道指令:“命呈验日方投降全权代表证书!”冈村闻言立即起身,侧身对小林浅三郎点了点头[21]。小林随即会意,捧着日方代表委任状走向受降席。走到何应钦面前,他恭敬地鞠了一躬,双手递上冈村宁次的全权代表授权书。何应钦低头仔细检视无误后,将这份文件留在了自己桌上[21]。接着,何应钦示意中方工作人员传递文件——只见陆军参谋长萧毅肃拿起桌上的中文版《日本投降书》,绕到桌前交给冈村宁次[21]。冈村也立刻起身,双手郑重捧接这份投降书文本[21]。整个过程,中日双方一言不发,但肢体语言恰到好处地体现了胜利者的威严和战败者的顺从。9时07分,来到仪式最关键的时刻:在众目睽睽下签署投降书。冈村宁次站在日方席位后方,当场打开中华民国政府拟定的中文版《日本投降书》。此时小林浅三郎赶紧起身,在一旁的墨盒里研墨,然而他因过度紧张而动作有些僵硬[30]。冈村低头匆匆浏览降书内容,然后拿起毛笔准备蘸墨。但也许是对毛笔书写不熟悉,他盯着笔尖愣了一下,手开始微微发抖[30]。片刻迟疑后,冈村似乎为了掩饰紧张,顺手捏了捏毛笔头,拈下几根羊毫纤维,这才定了定神,俯身在降书上工工整整签下自己的姓名[30]。

签完字后,冈村从上衣右侧口袋里摸索半天,取出自己的私人印章,蘸了蘸红色印泥。由于过度紧张,章也盖得有点歪,印迹略微倾斜[31]。冈村察觉到这点小瑕疵,脸上闪过一丝尴尬,但此时已无可挽回。他深吸一口气,重新站直身体,朝对面的何应钦深深点头[32]。据当时在场的王楚英回忆,冈村这一鞠躬点头包含两层意思:“一是表示歉意,二是表示日军就此投降”[32]。至此,侵华日军在中国战区的投降书签字仪式已完成过半。

接下来,小林浅三郎按照冈村的示意,双手捧起已签好字盖好章的降书,走向受降席[33]。何应钦此时仍端坐不动。由于两人身高差异和桌子较宽,小林一时够不着文件递交的位置。

见状,何应钦突然起身,上前半步接过降书[34]。他检视确认无误后,在降书上郑重签名并盖上中方印章。此刻,大礼堂的座钟时针正指向9时09分[35]。

紧接着,何应钦拿起预先准备的《中国战区最高统帅第一号命令》,命令萧毅肃转交给冈村宁次签收[36]。冈村按照指示,在受领该命令的回执上签字盖章,由小林再次呈递回中方[36]。这一《第一号命令》正式宣告:“自即日起,冈村宁次不再是‘支那派遣军司令官’,改称‘中国战区日本官兵善后总联络部长官’;原日军支那派遣军总司令部改编为‘中国战区(日军)官兵善后总联络部’”[37]。也就是说,冈村宁次及其部下此刻起完全置于中国陆军总司令部的指挥之下,只能负责协助盟军命令的传达和日军解除武装、遣返等善后事项[37]。这标志着侵华日军的军事指挥体系在中国境内宣告终结。9时15分左右,所有签字手续全部完成,何应钦起身宣布:“日本投降签字仪式到此结束!”并随即发表了一篇简短的致辞[38]。他以激昂的声音向在场中外人士宣告:中国人民经过十四年浴血奋战,终于取得抗日战争的完全胜利;希望日方信守投降誓言,配合我方完成后续遣降事宜;同时号召全国军民继续努力,重建家园。这番讲话言简意赅,却振奋人心。随后,何应钦宣布日方代表退席[38]。冈村宁次等人闻令起立,深深鞠躬后,面色木然地缓步退出礼堂。当9时20分最后一名日方人员走出会场大门时,礼堂内外顿时爆发出雷鸣般的欢呼声[39]。不少亲历者热泪盈眶,彼此紧紧拥抱。中华民族终于迎来了“雪洗百年耻辱”的历史一刻[40]。仪式结束后,何应钦走出礼堂,面对守候在外的上万民众,他挥手高呼:“同胞们,胜利了!”话音未落,人群中已是痛快淋漓的欢呼与掌声。许多人挥舞着帽子和旗帜,高喊“中华民族万岁!”有老兵激动得跪地痛哭,连喊“先烈们,我们报仇了!”此情此景,令在场外国记者无不为之动容。

举国欢腾:胜利的喜悦与反思

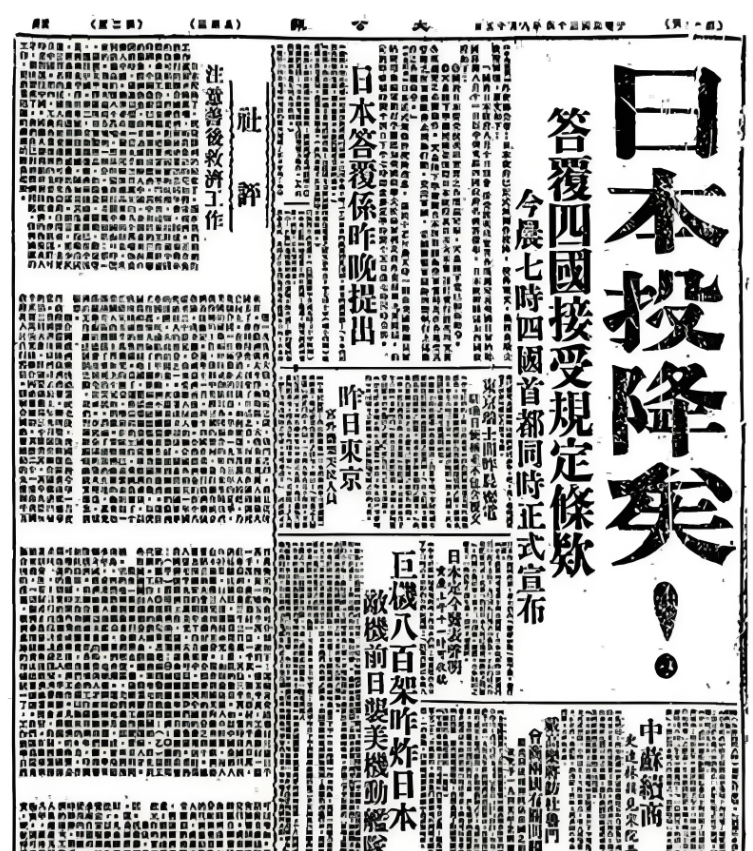

南京受降的消息很快通过电波传遍全国。重庆、延安、上海、北平……到处是沸腾的人群。国民政府立即发布命令,举国放假一天,悬旗三天,并决定从翌年起将每年9月3日定为抗战胜利纪念日[41][42]。重庆《中央日报》当天发表社论称:“十四年浴血,今朝雪耻!”

上海《申报》等大报以通栏大字刊登“日本正式投降,胜利属于中华”的头条。更有报纸以“百年耻辱一笔勾销”作为庆祝胜利的标题[43],字里行间尽是扬眉吐气的痛快。从都市到乡村,锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,老百姓自发组织庆祝游行、慰劳抗战将士。一位成都老报人回忆:“街上认识的不认识的,见面都要抱着喊一声‘我们胜利咯!’眼泪笑声交织一片。”可以说,全国上下沉浸在狂喜与激动之中。

然而,在欢庆之余,人们也没有忘记战争的创伤和沉重的代价。重庆、南京等地的民众在狂欢的同时,自发来到烈士纪念碑前献花、默哀,报纸刊登专版痛惜抗战八年来数千万同胞伤亡和流离失所的惨痛。一些评论呼吁全民戒骄戒躁、奋发图强:“胜利果实来之不易,切莫忘记我们为此付出的牺牲;中华民族当自强自立,方能永绝外侮”[44][45]。这些理性的声音为举国欢腾的胜利日增添了一份深沉的思考。回首1945年那难忘的一幕幕:芷江机场红布为号、万众围看的情景,南京礼堂笔墨留痕、印章盖歪的瞬间,何应钦起身接过降书的举动,冈村宁次鞠躬谢罪的神态,民众挥泪欢呼的面庞……无不定格为中华民族历史长卷中的永恒画面。胜利终将属于正义之师,耻辱终将由血火洗雪——80年前,中国人民用牺牲与坚忍换来了这一刻辉煌。 今天,我们纪念抗战胜利80周年,既是缅怀先烈、铭记历史,也是警示未来、砥砺前行。正如当年重庆《大公报》在胜利号外中写下的话:“中华民族不是没有牺牲,没有流血;我们是浴火重生,才赢得今日的重光。”[46]愿这一胜利的故事永远传颂,激励后人守护来之不易的和平与民族复兴的梦想。(参考资料:新华社、《中央日报》、抗战纪念馆档案等公开史料)

今天,我们纪念抗战胜利80周年,既是缅怀先烈、铭记历史,也是警示未来、砥砺前行。正如当年重庆《大公报》在胜利号外中写下的话:“中华民族不是没有牺牲,没有流血;我们是浴火重生,才赢得今日的重光。”[46]愿这一胜利的故事永远传颂,激励后人守护来之不易的和平与民族复兴的梦想。(参考资料:新华社、《中央日报》、抗战纪念馆档案等公开史料)