2023年圣诞节这一天,淘宝公布了年度商品榜单,其中一款虚拟商品首次入选淘宝年度商品,这款商品叫:

爱因斯坦的脑子

介绍里面写,“今年,淘宝上虚拟商品受到追捧,其中‘爱因斯坦的脑子’是年轻人的最爱,考试季频繁上榜淘宝热搜,高考季热度指数暴涨1022%。情绪价值已成为一门生意。”

从前,学生们买书刷题追直播课,终于,他们开始对自己的脑子下手了。孔子说,“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”,变被动为主动,确实是学习的法宝。

一款教育产品怎么样才算好,是直击学习效果,还是需要满足情绪价值?影响用户选择和效果达成的因素纷繁复杂,如何厘清其中的关系,本文尝试用一种简单的思考方式来解构这些因素,辅助教育产品的分析和设计。

1

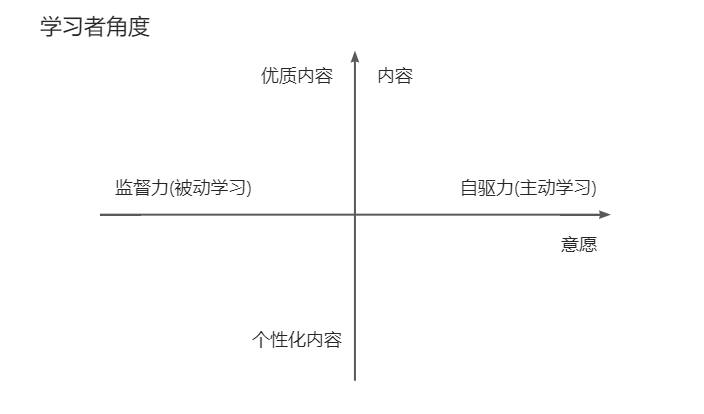

首先,我们从学习者角度来分析哪些因素会影响学习效果的达成。

从学习者角度看,学习可以分为内外两个方面,一方面是学习者自身的学习动机、意愿以及学习过程中的学习习惯、技巧方法,另一方面是外部知识的获取,包括优质内容的获得以及个性化的学习练习。从内外两个角度来审视,知识也就不再是孤零零的客观存在,而像教育心理学中讲的“个体通过与环境相互作用后获得的信息”,才被称之为知识。

那么,我们在分析教育产品的时候,就可以从意愿和内容两个维度,来分析教育产品如何通过影响这两个因素来达到学习效果。

针对内容维度,一款教育产品可以侧重两种不同的角度。

其一是优质内容,优质的教育内容既包括全面细致的知识归纳、合理的学习路径设置,也包括形象生动的演绎方法,独特的引导方式和思维方法。优质的内容,常以“大招”、“秘籍”、“宝典”等形态示人,也会努力展示出一种囊括四海,包举宇内的内在气质。

教辅资料可以当作人们追求优质内容的一种载体,从“黄冈密卷”到“五三模拟”,江山代有教辅出,各领风骚三五年,无数的教辅资料见证了一代代学子的”学海无涯”。学生们把“53”称为“青春疼痛文学”,称其达到了很多典籍无法企及的高度:

一本书改变了你的一生

好老师是优质内容的另一个侧面,这种优质,既是冥冥之中的人格感召,也是对于成熟方法论的路径依赖。但好的老师更为稀缺难觅,可望难及。相较而言,优质的教辅资料更容易传播,这也在一定程度上起到了均衡教育资源的效果。随着数字化时代的来临,新技术加持下的教育产品也在不断迭代知识的组织和传递方式,这些也带来新的教育平权。

关于内容的另一个方面,是个性化内容。“因材施教”可谓中国传统教育的普世情怀,“请个家教”则是现代家长的殷殷希冀。毕竟每个学习者都独一无二,而学习的效果则受到认知水平、先天情况、知识基础和节奏进度等多种个性化因素的影响,那么小则查缺补漏,中则根据知识点掌握情况针对性练习,大则根据认知能力和知识水平规划学习路线和思维训练方式,都需要个性化的方式来指导学习。班级授课只是大工业时代对教育的一次改造,并非从头而来,也并非一定亘古不变。

教育内容的提供,只是便利学生外部知识的获取,并没有影响学生获取知识的意愿和对于知识内容的主动改造。针对意愿维度,一款教育产品可以侧重影响学生两个不同方向。

其一就是影响学生的自驱力,让学生主动学习。人们说好的老师都是戏精附体、段子王转世,学到最后,都是“套路”,既有人格魅力的投射,也有各种奖赏鼓励的独特方法。而游戏化学习,则是通过场景化、机制化的设计,来为学习持续提供动力,虽然对于游戏化学习的争论由来已久,过度刺激是否会带来其他弊端也难以判定,但是主动学习依然重要,正如多邻国的创始人路易斯所说:“你永远教不会一个不在教室里的学生。”

影响意愿的另外一方面就是产生监督力,督促学生遵守纪律,形成习惯。中国古代的勤学故事,都带着一定监督的色彩,“持之以恒”者闻鸡起舞、铁杵成针,“吃苦耐劳”者萤囊映雪、凿壁偷光,如果还不能监督自己,就得孟母三迁、孟母断机,听妈妈的话。回到现在,辅导老师、伴学搭子,批改跟进、陪伴学习,各种各样的方式,形成各种各样的监督引力场,来达成学习目的。

以上的划分方法,只是从四个角度分析教育产品实现效用的方向,并非将产品形态划分为严格的四个区域。在实际的产品中,很多产品会从几种不同的角度来实现教学和学习效果的最大化,这些也并非冲突的表现。

现在,我们列举几种常见的在线教育产品形态,通过上面的结构划分方法来探究这些产品通过哪些方式来提升学习效果。

在线大班双师课程产品:教育产品中最容易提到的一个名词就是“名师”,所谓“名师出高途”,“新东方,老师好”,名师作为一种稀缺的不可再生资源,一直受到家长和教育公司的追捧。传统的线下大班受制于空间限制难以扩充,班型增大过程中教学体验会快速下降。在线大班依托于互联网技术,跨越地理区域限制高效分发名师资源,而且在分发过程中体验衰减极小,就成为了一种非常好的选择。优质主讲提供优质内容和表现力,并通过一定的偶像作用牵动学习主动性。在意愿的这个维度上,引入辅导老师角色提升学习的监督力,并能提供一定的个性化辅导,保证在班级学生数扩大的情况下,保持对每个学生的关注,增强学生课后练习的监督和反馈。

少儿AI课产品:2016-2017年左右,出现了两款现象级的少儿AI课程产品,分别是斑马和洪恩。这两种少儿AI课程产品,分别选择了两个不同的方向去增强学生的自驱力,就是动画片和游戏。少儿的持续注意力时间比较短,线上班课产品只能解决分发过程的效果损耗,难以提升自身的表现力,线上名师的感召力对于少儿来说也大概率无效,所以堆动画、堆游戏互动就成了3-8岁年龄段线上教育产品的选择,通过高频互动和动画资源持续提升学习的主动性。

AIGC学习产品:“精准学”一直以来是AI相关学习产品的卖点,传统的精准学产品通过大数据分析和持续细化的知识点体系来衡量学生的学习情况,再辅助自适应练习等方式满足学生定制化学习的需求。大模型技术展现出的超强的理解能力和生成能力,让人们看到了个性化教育的可能性。在优化自适应练习的基础上,从学情分析、定制化学习内容生成,到针对性讲解、交互式的教学等都有了新的产品形态。而除了在个性化内容的方面,通过AIGC技术来进行情感化的意愿驱动能力也在逐渐融合到新的学习产品中。

2

接下来,我们分析一下哪些因素会影响用户对于教育产品的选择。

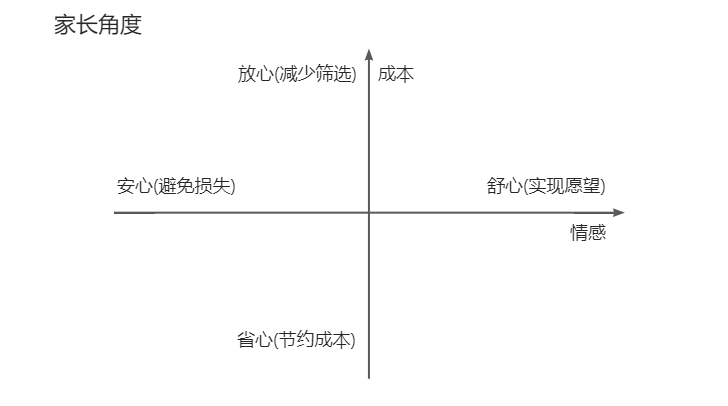

K12教育产品有一个特殊点,就是使用者和购买者是分离的,学生学习,家长付费,学生验证效果,家长满足情绪。教育产品的学习效果需要相对长时间才能验证,那么哪些因素可以影响消费者的选择。传统的体验课方式主要靠“大招”来俘获学生,近些年也形成了直播短视频等售卖渠道以及社区销售、达人带货等信任交付方式,我们倾向于探究在售卖阶段影响家长的因素,暂时不讨论其他因素的相关影响。

根据家长的购买动机和“使用”体验来看,我们从情感体验和成本消耗两个角度来分析可能影响家长选择的因素。

从情感角度来看,人们都倾向于超越预期、规避损失。

家长源于教育的最大收获就是舒心,这种情感状态表现了理想达成,实现愿望的圆满状态。中国家长有一种强烈的寄托教育来跨越社会阶层的希望,不论是科举取士还是现在的招生升学,家长希望知道的,是通过个体的努力,能否实现愿望,实现什么样的愿望,以及为什么可以实现。

教育产品的选择,也能给家长带来安心,通过投资教育来避免损失,积极防御不确定性和抵抗环境的压力。所以,无论是电梯实验,还是剧场效应,人家都在环境的裹挟下产生的巨大心理压力而趋于从众,带来报班上课的群体模仿行为。而报班的名言就是:

不怕同桌是学霸,就怕学霸放暑假

从教育产品生产和交付侧来看,产品越标准,交付效率越高,整体越可控。但对于用户的情感来说,却难有固定的标准,那么具象化的愿景或者恐惧,难以比较的非标化情感触发以及信息和时间的过载,就能有效促进购买决策,也就促成了种草、预热、限量、截杀、挽单等等一系列的“技巧”。

从成本角度来看,家长们倾向于省心省力,物超所值,选的放心,学着省心。

教育产品周期长且低频,需要长时间来验证效果,而且很难纠错。那么在选择阶段,家长会比较倾向于选择品牌,复制身边家长的选择,选择KOL/KOC的推荐,选择情感化建立的信任关系或者优秀的效果外化数据。对于一款教育产品来说,课程内容、师资情况、阶段设置、用户口碑、课程效果,这些都需要家长去了解,同时需要针对不同机构进行相应的对比和甄别,这些信息获取、筛选、整理比较等都需要消耗家长大量的时间和精力,家长就会倾向于能够帮助减少筛选成本的因素,从而避免选择掉坑。

而在教育产品的交付阶段,如何能减少家长的付出,如何保障效果就是家长的关注点。省钱不费妈,就是顶呱呱。教育产品也早就从原始的单一IP名师进化到了系统化的学习方案,课程内容既要生动有趣,引导学生主动学习,又要规划周详、有效练习、监督陪伴,不论“五步学习法”还是“六步、七步学习法”,既是对于学习效果的科学把控,也是闭环学习服务,减轻家长陪伴压力的一种方法。

3

前面说了很多可能性,那么现在来说说不可能性。

首先的不可能,是前面并没有涉及到品牌、定价、定位、渠道这些营销向因素对于用户的影响,更倾向从产品角度来分析影响用户价值和效果的因素。影响交易达成的因素非常多,影响用户决策的因素也非常多。成功的产品都千篇一律,但失败的产品却各有不同。

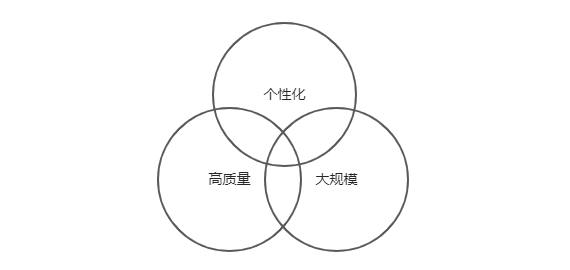

其次的不可能,就是“鱼和熊掌的不可能”。人们最常见提到的,就是教育领域的不可能三角形。

教育不可能三角形的说法,更侧重于生产能力,即个性化和高质量的因材施教,无法大规模进行。因为生产力难以做到低成本的个性化,也无法做到标准化的高质量,所以教育模式总是在这些因素之间平衡。这就像你希望娃又爱学习、又严于律己,老师水平又高又nice,还1v1陪伴,还不怎么花钱,这很难同时做到。

说了很多教育产品设计选择的可能性,也说了一些不可能性。

其实,很多学生和家长选择教育产品的方式很简单,听同学、邻居或者亲朋好友说,这家课程不错,教的挺好,离家还近,而且,

还不会跑路